Das CERN – In Genf werden die größten Fragen der Wissenschaft beantwortet

1989 wurde im CERN das "World Wide Web" erfunden. Heute befindet sich hier der leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger der Welt. Hier, im "Conseil européen pour la recherche nucléaire" werden die wichtigsten Fragen der Teilchenphysik beantwortet.

Einblick in die größten Errungenschaften

Das CERN hat über die letzten Jahrzehnte nicht nur bei Physikbegeisterten große Berühmtheit erlangt und Faszination ausgelöst. Die meisten wurden bereits im Fernsehen oder der Zeitung mit diesem Namen vertraut. Oftmals dann, wenn der Wissenschaft wieder ein neuer bahnbrechender Durchbruch gelang. Die European Organization for Nuclear Research wurde 1953 von zwölf europäischen Staaten gegründet, die dessen Sitz in der Nähe von Genf beschlossen. An diesem Forschungszentrum forschen heute über 14.000 Wissenschaftler und Ingenieure an den fundamentalen Fragen der Natur.

Der LHC

Das wohl berühmteste Werkzeug dafür ist der Large Hadron Collider (LHC). Der größte und leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt wurde 2008 erbaut und besteht aus einem knapp 27km langen Ringtunnel in 50m bis 175m Tiefe mit eingebauten Dipolmagneten und einer Reihe von Systemen, die die Teilchen auf ihrem Weg beschleunigen. Die faszinierende Technik hinter diesem Teilchenbeschleuniger zu erklären, würde wahrscheinlich Tage dauern und mindestens ein Physikstudium voraussetzen. Deshalb wollen wir uns hier auf die spannendsten Fakten beschränken.

Die gesamte Konstruktion, die unter anderem aus 9.300 Magneten besteht, enthält um die 10.000 Tonnen Stahl, mehr als der Eifel-Turm (7.341 Tonnen Stahl).

Der zentrale Teil des Beschleunigers kann etwas umgangssprachlich als der größte Kühlschrank der Welt bezeichnet werden. Der Abschnitt wird auf -271,3°C gekühlt, also kälter als das Weltall (-270°C).

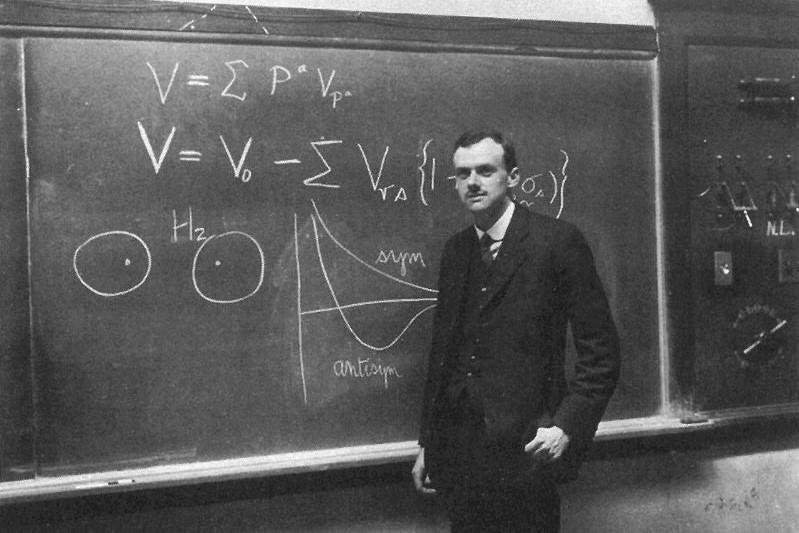

Antimaterie

1928 gelangt Paul Dirac eine spektakuläre Gleichung, die die Existenz von Antimaterie aufzeigte. Ganz simpel gehalten, ist Antimaterie der genaue Gegensatz zu Materie. Jedes bekannte materielle Teilchen hat demnach auch ein antimaterielles Teilchen. Der Unterschied zwischen einem Teilchen und einem Antiteilchen ist nur seine Ladung. Wenn das Teilchen beispielsweise positiv geladen ist, dann ist das Antiteilchen negativ geladen. Aber warum ist diese Erkenntnis so spannend? Nach Auffassung der Wissenschaft gibt es deutlich mehr Materie als Antimaterie. Doch wie soll das möglich sein, wenn zu jedem materiellen Teilchen eigentlich ein Antiteilchen gehört? Gibt es möglicherweise ganze Galaxien oder Universen, die nur aus Antimaterie bestehen? Auf der Suche nach Antworten gelang 2011 im ALPHA-Experiment am CERN ein Durchbruch, als es Forscher erstmals schafften, Anti-Wasserstoffatome für 16 Minuten einzufangen. Der vorherige Rekord waren 172 Millisekunden. Dieser Durchbruch erlaubt seitdem neue Fortschritte im Bereich der Antimaterie und einem der größten Rätsel der Physik.

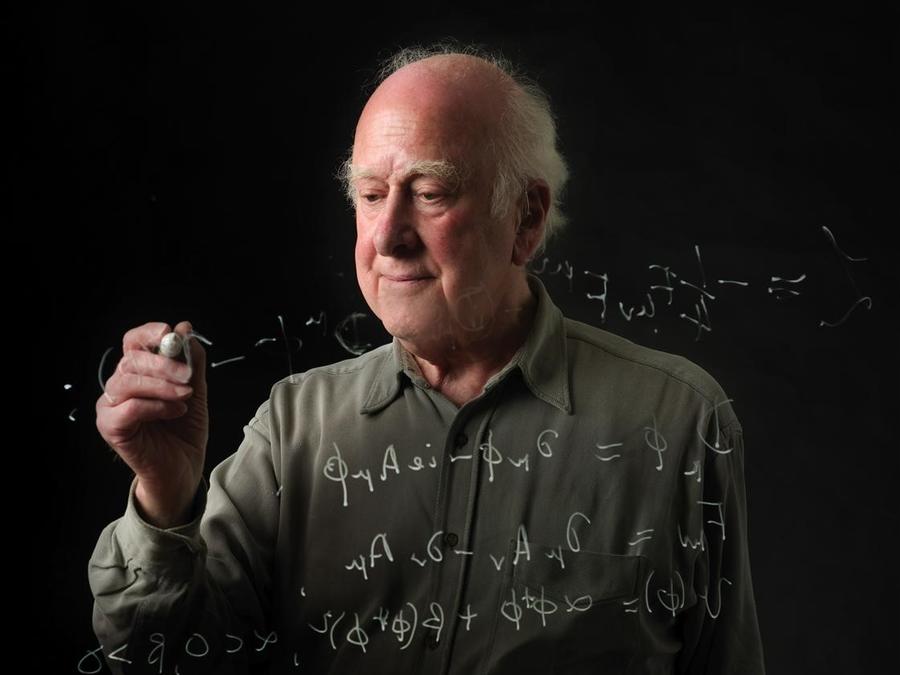

Higgs-Boson

"Teilchen sind alles und ohne Teilchen ist alles nichts."

Die Entdeckung des Higgs-Teilchens 2012 am CERN war ein Durchbruch der Wissenschaft. Bei einem Experiment im LHC wurden Daten erfasst, die nur entstehen können, wenn ein Higgs-Boson zerfällt. Eine Theorie, die Peter Higgs bereits 1964 aufstellte, wurde in der Praxis bestätigt und nur ein Jahr später mit einem Nobelpreis belohnt. Doch warum war die Entdeckung der Existenz dieses „Gottesteilchens“ ein so großer Schritt für die Physik? Die möglichst einfache Erklärung: Ohne das Higgs-Boson gäbe es nichts. Ein masseloses Universum ohne Atome, Moleküle und Materie – ein bloßes Vakuum. Das Higgs-Teilchen gehört zu den Elementarteilchen (es kann in keine weiteren Teilchen zerlegt werden) und verleiht anderen Teilchen ihre Masse, wodurch das Universum, in dem wir leben, erst möglich ist. Diese Higgs-Teilchen durchspannen den gesamten Kosmos und bilden das sogenannte Higgs-Feld. Die anderen Teilchen erhalten dann ihre Masse, wenn sie mit diesem Feld in Berührung kommen – je stärker das Feld, desto mehr Masse erhalten die Partikel. Dabei verspüren sie einen Widerstand, wenn sie sich durch das Feld bewegen. Ein Versuch der Erklärung zum Higgs-Feld: Stellen Sie sich eine Party mit vielen Gästen und einem berühmten Star-Gast vor. Schnell sammelt sich um den Star-Gast eine Traube aus den „normalen“ Gästen, weil diese mit ihm reden und ihn sehen wollen. Der Star-Gast ist dann irgendwann so eingeengt, dass er kaum noch vorankommt. Er ist hier unser Teilchen mit hoher Masse, das sich nur mit sehr viel Energie bewegen kann. An Stellen, wo sich das Higgs-Feld verdichtet, entsteht das Higgs-Boson. In unserem Beispiel bilden die Gäste also Gruppen, um sich über Klatsch und Tratsch auszutauschen. Das Higgs-Boson ist hier die Gruppe von tratschenden Gästen.

Eröffnung des neuen Besucherzentrums 2023

Eins der Privilegien unserer Zeit ist es, dass wir die Möglichkeit haben, einen solchen Ort hautnah zu erleben. Nicht nur für Physikbegeisterte oder angehende Wissenschaftler ist dieses Gelände magisch. Falls Sie bereits mit dem Gedanken gespielt haben, dieses Meisterwerk der Menschheit einmal zu besuchen, dann sollte die Eröffnung des neuen Besucherzentrums am 8. Oktober 2023 Sie endgültig dazu einladen. Das spektakuläre Bauwerk wird aus Ausstellungen, zahlreichen Laboren, einem riesigen Auditorium, einem Shop und einem Restaurant bestehen. Das Flaggschiff-Projekt soll dabei neue Maßstäbe für das Erlebnis der Besucher setzen. Alt und Jung können hier Seite an Seite die Forschungen und Technologien des CERN entdecken. Bereits heute gibt es faszinierende Ausstellungen wie das „Universe of Particles“ im Globe of Science. Der 27 Meter hohe Globus wurde 2004 von der Eidgenossenschaft gespendet und ist seither Ausstellungsort und Anlaufpunkt für zahlreiche spannende Veranstaltungen. Dort lernen Sie mehr über das Universum und die Rolle, die Teilchen in diesem spielen. Der „Passport to the Big Bang“ ist eine andere einfallsreiche und aufregende Möglichkeit das Gelände kennenzulernen. Es ist ein interaktiver Rundgang durch die unterirdischen Einrichtungen des LHC. Die zehn verschiedenen Ausstellungsplattformen besuchen Sie dabei keineswegs zu Fuß, sondern auf dem Fahrrad.