Die Jurafrage - Ist sie nach über 200 Jahren Konflikt endlich beantwortet?

Die Schweiz, wie wir sie heute kennen, hat mitunter eine recht holprige Entstehungsgeschichte. Der primär französischsprachige Kanton Jura ist das jüngste Kind der Schweiz. Nach 150 Jahren der feindseligen Konflikte galt die Gründung des Kantons am 24. September 1978 als regelrechte «Zangengeburt». Tiefe Gräben durchziehen bis heute die dort heimische Gesellschaft. Sie zu überwinden und zu füllen, schien bislang eher undenkbar, doch anscheinend steht die sogenannte «Jurafrage» endlich vor ihrer endgültigen Lösung.

150 Jahre Beziehungskrise zwischen Bern und Jura

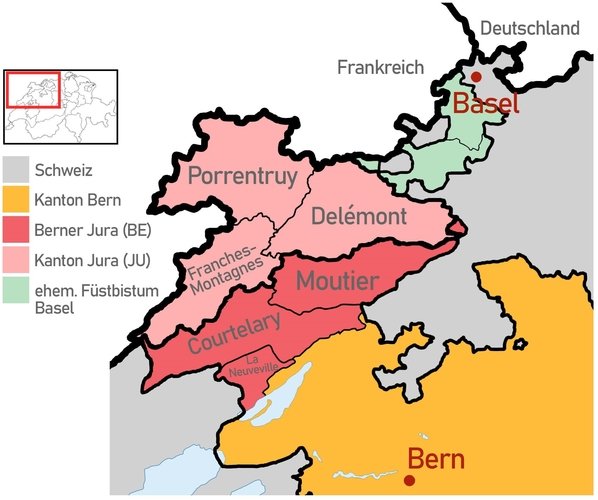

Die «Jurafrage» ist einer der komplexesten und hitzigsten territorialen und politischen Konflikte in der Schweiz des 19. und 20. Jahrhunderts. Ihr Ursprung liegt im Jahre 1815, der Zeit nach dem Wiener Kongress, als das ehemalige französische Fürstbistum Basel dem Kanton Bern zugesprochen wurde. Eine mehrheitlich katholische und französischsprachige Bevölkerung war mit diesem Zuspruch gezwungen, sich dem mehrheitlich protestantischen und deutschsprachigen Kanton zu beugen. Eine Entscheidung, die zwar von vornherein für gesellschaftliche und politische Spannungen sorgte, jedoch zunächst weitgehend toleriert wurde. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sollte sich dies allerdings ändern. Die «Moeckli-Affäre» im Jahr 1947 entfachte sogar erstmals eine Separatistenbewegung.

Georges Moeckli war Regierungsrat und Jurassier. Die deutschsprachige Mehrheit im Berner Kantonsparlament verwehrte dem Jurassier die Übernahme des Baudepartements. Die Begründung: Er sei «zu frankophon». Das Problem sei also seine jurassische Herkunft und seine französische Muttersprache. Diese Diskriminierung führte zu einer massiven Solidarisierung innerhalb der jurassischen Bevölkerung und wurde über Jahrzehnte hinweg zum Symbol der kulturellen und politischen Entfremdung zwischen Bern und dem Jura. Noch im selben Jahr gründeten Roland Béguelin, Daniel Charpilloz und Roger Schaffter das «Mouvement Séparatiste Jurassien» («MSJ»), eine jurassische, politische Gruppierung, die sich für die Abspaltung des Juras vom Kanton Bern einsetzte. Das MSJ vertrat die Interessen der französischsprachigen, katholischen Bevölkerung des Juras und strebte deren Selbstverwaltung an, um weiteren Diskriminierungen durch die bernische Regierung zu umgehen.

Teilrevision der Kantonsverfassung – die Lösung?

Teilrevision der Kantonsverfassung – die Lösung?

Anfang 1949 schlug der Regierungsrat eine Teilrevision der Kantonsverfassung vor, um so die angespannte Beziehung zwischen der bernischen und der jurassischen Bevölkerung zu verbessern. Während dieser Revision gestand die Berner Kantonsregierung vergangenes Fehlverhalten ein, stellte sich aber vehement gegen jeden Zweifel an der Staatshoheit. Beschlossen wurden mehrere Verfassungsänderungen, welche von gemäßigten Kräften als Lösung der Jurafrage angesehen wurden. Diese Änderungen inkludierten die Anerkennung der Jurassier als eine besondere Bevölkerungsgruppe, die offizielle Gleichberechtigung der deutschen und französischen Sprache im Kanton sowie zwei garantierte Sitze im Regierungsrat. Für das MSJ hingegen waren diese Änderungen noch lange nicht die Lösung der Jurafrage. Für die Separatisten war die Teilrevision mit Änderungen in der Kantonsverfassung lediglich ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Eigenständigkeit.

Aus dem MSJ wurde 1952 das «Rassemblement Jurassien» («RJ»). Eine Gegenbewegung ließ nicht lange auf sich warten. In den 1950er Jahren gründeten föderalistische, deutschsprachige und reformierte Gegner der Separation die «Force Démocratique», welche sich deutlich gegen eine Spaltung des Kantons Bern einsetzte. Die Konfrontation zwischen beiden Lagern prägte über Jahrzehnte die politische Kultur der Region. 1962 formierte der radikale Flügel des RJ die «Groupe Bélier». Es kam zu Demonstrationen, Straßenschlachten, Brandanschlägen und zu einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Riss zwischen Bernern, Wahlbernern und Jurassen.

Angesichts der Spannungen und der gewaltsamen Auseinandersetzungen nahm die Berner Regierung 1970 einen Plan an, welcher dem Jura über eine Reihe von Abstimmungen ermöglichte, selbst über seine eigene Unabhängigkeit zu entscheiden. Um auf das Geschehen im Jura aufmerksam zu machen, besetzten die Béliers 1972 sogar die Schweizer Botschaft in Paris und gossen Teer in 300 Meter Tramgleise der Berner Altstadt. 1974 fand die erste historische Abstimmung zur Jurafrage statt. Über 80 Prozent bezeugten den Wunsch nach Eigenständigkeit. Doch die deutliche Mehrheit herrscht nur unter den nördlichen drei Bezirken Porrentruy, Delémont und Franches-Montagnes. Die drei Bezirke des Berner Jura - Moutier, Courtelary und La Neuveville - wünschten ebenso klar, im Kanton Bern zu verbleiben. Infolge dieses Votums gründeten 1979 die drei nördlichen Bezirke den eigenständigen Kanton Jura. Roland Béguelin war als Mitbegründer und Generalsekretär des RJ sowie Vizepräsident der verfassungsgebenden Versammlung zwar maßgeblich an diesem Teilerfolg beteiligt, allerdings auch weiterhin fest entschlossen, «die verlorenen Bezirke zurückzugewinnen» und den Kanton Jura zu vervollständigen. Wegen seiner radikalen und feindseligen Positionen gegenüber dem Kanton Bern und der Schweiz kam es in den 1980er Jahren allerdings zum Bruch mit seinen alten Weggefährten des RJ und der jurassischen Kantonsregierung, die eine Annäherung und Aussöhnung mit den im Kanton Bern verbliebenen Bezirken anstrebten. Béguelin hingegen strebte gar deren «Rückeroberung» an und beschimpfte die Schweiz als «ein Überbleibsel aus dem Mittelalter».

Das längste Versteckspiel der Schweiz

Das längste Versteckspiel der Schweiz

1984 verschwindet plötzlich der imposante, historische Unspunnenstein in Interlaken, im Berner Oberland. Das 83,5 Kilogramm schwere Sportgerät der Steinstoßer aus dem Jahr 1808 wird von jurassischen Separatisten gestohlen. 17 Jahre später wird der Stein von den Béliers zurückgegeben. In einer showähnlichen Inszenierung durfte Shawne Fielding, Gattin des Schweizer Botschafters Thomas Bohrer, den Unspunnenstein an der Marché-Concours in Saignelégier JU in Empfang nehmen, doch der Stein war nicht mehr in seiner Originalform: Das Wappen der jurassischen «Béliers» und die Europasterne wurden als politische Symbole und Protest gegen den Kanton Bern in den Stein eingemeißelt.

2005 wird der Stein erneut beim Unspunnenfest in Interlaken gestohlen. Zurück blieb lediglich ein Pflasterstein mit dem Wappen des Jura. Bis 2024 bleibt der Unspunnenstein verschwunden, doch dann kursiert plötzlich ein aktuelles Foto des Steines im Internet: Der Stein soll angeblich vergraben im Jura gefunden worden sein. Der Turnverein Interlaken wünscht sich, den Stein als Teil der Geschichte in einem Museum auszustellen. Für den Sport verwendet werden, kann der Stein schon seit dem ersten Diebstahl nicht mehr.

Die (hoffentlich) finale Entscheidung

Die (hoffentlich) finale Entscheidung

1993 kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem ein jurassischer Speratist von einer Bombe getötet wurde, die er selbst gebaut hatte. Der Bundesrat sah es als dringend notwendig an, in der Jurafrage schnellstmöglich zu vermitteln und den «Fehler der Teilung des Juras zu revidieren». Die folgende Abstimmung über den Beitritt zum Kanton Jura wurde im Bezirk Moutier allerdings mit 50,5% der Stimmen abgelehnt.

2013 wurde im Südjura erneut über den Verbleib der Bezirke Courtelary, Moutier und La Neuveville abgestimmt. Alle 14 Gemeinden der drei Bezirke bezeugten mit sehr deutlichen 71,8% ihren Wunsch nach Zugehörigkeit zum Kanton Bern. Nur im Bezirk Moutier löst die Abstimmung neue Debatten aus. 2017 stimmt Moutier erneut ab, mit knappen 51% stimmt der Ort für einen Wechsel zum Kanton Jura. Ein Jahr später wird diese Wahl jedoch von der Regierungsstatthalterin des Berner Juras wegen Manipulationsverdachts annulliert. Die Abstimmung muss wiederholt werden.

2021 war es dann so weit: 55% Stimmen für den Beitritt zum Kanton Jura. Das Ergebnis ist zwar nach wie vor nicht allzu deutlich, aber immerhin demokratisch und rechtskräftig beschlossen. Moutier kann zum 1. Januar 2026 den Kanton Bern verlassen. Nähern wir uns tatsächlich dem Ende eines jahrhundertealten, tiefgreifenden Konflikts?

Beide Kantonsregierungen wünschen nun einen Schlussstrich in der Jurafrage. Im «Konkordat» wurde 2024 festgehalten: «Beide Kantone legen jegliche Streitigkeiten rund um die Kantonszugehörigkeit von Gebieten bei und verbleiben im freundschaftlichen Dialog.»

Die Jurafrage ist seit der Abstimmung 2021 rechtlich geklärt, und mit Ende des aktuellen Jahres wird sie auch formal vorbei sein. Ab den 2000er-Jahren kann die Jurafrage als Paradebeispiel für Demokratie fungieren, doch auch die gewaltvollen Auseinandersetzungen und die systematische Ungleichbehandlung der Bevölkerung im 20. Jahrhundert dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Die Jurafrage bleibt ein emotionales Thema, denn es geht um mehr als die bloße Kantonszugehörigkeit. Es geht um Gemeinschaft, Heimat, natürlich wirtschaftliche Fragen und die Aufarbeitung jahrelanger Ungerechtigkeit. Über 210 Jahre hat es gedauert, aber nun ist der Streit beigelegt – zumindest vorerst.