Mit viel Lärm in den Frühling: «Chlefele» in Schwyz

Wenn der Winter langsam seinen eisigen Griff lockert und die Tage wieder länger werden, beginnt im Herzen der Innerschweiz eine besondere Zeit: Im Kanton Schwyz, im heimeligen Schoß zwischen Mythen und Vierwaldstättersee, ertönt alljährlich zur Fastenzeit ein ungewöhnlicher Klang. Es ist ein rhythmisches Klappern, das für viele Menschen hier ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer kulturellen Identität ist. Die Rede ist vom «Chlefele» (hochdt.: «Klappern»), einem alten Brauch, der tief in der Tradition der Region verwurzelt ist und bis heute lebendig gehalten wird.

Was ist Chlefele?

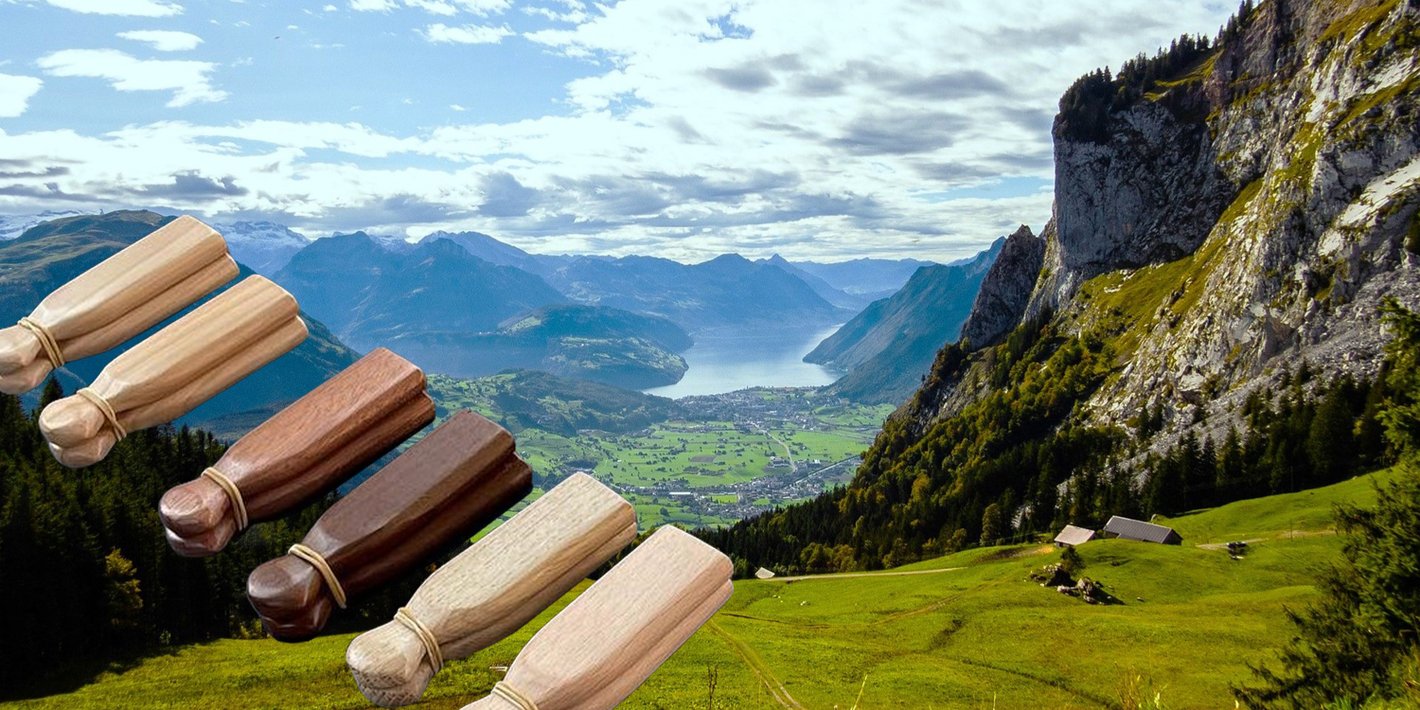

«Chlefele» – das klingt zunächst nach einem Zungenbrecher oder einer eigentümlichen Redensart. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine einzigartige Art von Musik, die ohne Noten, ohne Melodien und ohne konventionelle Instrumente auskommt. Musiziert wird mit sogenannten «Chlefeli», kleinen, flachen, handgeschnitzten Holzbrettchen, die durch geschickte Bewegungen der Finger gegeneinander geschlagen werden. Sie erinnern mehr oder weniger an die, aus dem spanischen Flamenco bekannten Kastagnetten. Es sind Instrumente, die denkbar einfach wirken, aber viel Rhythmusgefühl und Übung erfordern, um sie richtig zu spielen.

Die Chlefeli werden aus Hartholz, meist aus Birnbaum, Nussbaum oder Esche gefertigt. Jede Holzart hat einen anderen Klang. Je dichter das Holz, desto härter und heller klingen die Chlefeli. An einem Ende haben sie jeweils eine kleine Einkerbung, in welcher die Finger Halt finden. Ein Brettchen wird fest zwischen Zeige- und Mittelfinger gehalten, die andere locker zwischen Mittel- und Ringfinger. Durch eine gezielte Kombination aus Finger-, Hand- und Armbewegungen entstehen so abwechslungsreiche Rhythmen. Geübte Chlefelerinnen und Chlefeler erzeugen damit ein außergewöhnliches Klangbild, das mal taktgebend, mal verspielt, mal fast archaisch und meditativ wirkt. Die Größe der Brettchen variiert leicht. Sie richtet sich nach der Größe und dem Alter der Spielerinnen und Spieler. Gängig sind Maße von etwa zwölf an vier Zentimetern.

Trotz ihrer schlichten Form steckt viel Sorgfalt und Handwerkskunst in den kleinen Klangkörpern. In der Regel werden sie in Handarbeit von lokalen Schreinerinnen und Schreinern hergestellt. Viele Familien in der Region besitzen eigene, über Generationen weitergegebene Chlefeli – jedes Paar ein kleines Unikat. Chlefeli-Experte Röbi Kessler stellt seit fast 30 Jahren seine eigenen Chlefeli her. Seine Sammlung ist mittlerweile auf rund 360 Chlefeli-Paare herangewachsen.

Eine Tradition und ihr Retter in der Not: Max Felchlin und das «Priis-Chlefele»

Besonders in den Gemeinden Arth, Gersau, Ingenbohl, Muotathal, Schwyz und Steinen ist das Chlefele noch heute ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens. Während der Fastenzeit, also zwischen Aschermittwoch und Ostern, ziehen Schulkinder früh am Morgen bis über Mittag durch die Straßen, versammeln sich auf Schulhöfen und Plätzen und beginnen zu chlefele. Was nach kindlichem Spiel klingt, ist für viele ein feierlicher Akt. Die Kinder treten mit erstaunlicher Disziplin und Hingabe auf. Sie üben in der Schule und zu Hause, manche nehmen sogar an organisierten Kursen teil. Bei Wettbewerben und öffentlichen Auftritten messen sich die besten Gruppen. Bewertet werden Rhythmus, Präzision und auch das Zusammenspiel.

Diese Begeisterung für das Chlefele war jedoch nicht immer selbstverständlich. In der Mitte des 20. Jahrhunderts stand der Brauch kurz vor dem Ende. Immer weniger Kinder lernten das Spielen, immer weniger Eltern gaben es weiter. Es war der Schokoladenfabrikant Max Felchlin, der diesem drohenden Verlust mit einer ungewöhnlichen Idee begegnete: 1964 organisierte er das erste «Priis-Chlefele», einen Wettbewerb für junge Chlefelerinnen und Chlefeler. In Kooperation mit dem Tambourverein Schwyz fand in der Gemeinde das erste offizielle Chlefele-Fest statt – mit durchschlagendem Erfolg. Besonders die Schuljugend war begeistert, nicht zuletzt wegen der Gratiswürstchen, die es nach dem Wettbewerb gab. Doch auch dieser Aufschwung war nicht von allzu langer Dauer. Um die Jahrtausendwende herum geriet das Chlefele erneut in eine Krise. Die Zahl der aktiven Spielerinnen und Spieler sank, das Interesse ließ nach. Als Antwort darauf wurde der Verein «s' Chlefele läbt» gegründet, um den Brauch langfristig zu sichern und weiterzugeben. Der Verein ist seither nicht nur Veranstalter des Priis-Chlefele, sondern organisiert auch Workshops, Schulprojekte und Veranstaltungen rund um das Thema.

Heute findet das Priis-Chlefele meist im MythenForum Schwyz statt. Die Veranstaltung hat sich zu einem Ereignis mit Volksfestcharakter entwickelt. Neben dem musikalischem Wettbewerb gibt es ein unterhaltsames Rahmenprogramm, kulinarische Leckerbissen und viel Gelegenheit zum Austausch. Höhepunkt ist und bleibt jedoch der eigentliche Wettbewerb: In verschiedenen Kategorien treten Einzelpersonen, Duos und Gruppen an und präsentieren der achtköpfigen Jury aus Mitgliedern des Tambourvereins Schwyz ihr Können. Neben traditionellen Rhythmen entstehen dabei auch kreative Eigenkompositionen. Viele Beiträge enthalten gesprochene Texte – nicht als Gesang, sondern als rhythmische Untermalung. Die Worte dienen dabei dem Takt, nicht dem Inhalt.

Herkunft unbekannt

Woher das Chlefele ursprünglich stammt, lässt sich heute nicht mehr eindeutig sagen. Wie bei vielen alten Bräuchen fehlen schriftliche Aufzeichnungen, wodurch sich die Entstehung im Dunkel der Zeit verliert. Sicher ist jedoch, dass das Chlefele mindestens bis ins 18. Jahrhundert, möglicherweise sogar noch weiter zurückreicht. Eine Theorie vermutet seinen Ursprung in einem alten Frühlingsbrauch: Durch rhythmisches Lärmen sollte der Winter vertrieben und der Frühling willkommen geheißen werden, ein Gedanke, der sich in vielen Kulturen findet. Der häufig unterstellten Verwandtschaft mit den spanischen Kastagnetten widerspricht Chlefeli-Experte Röbi Kessler jedoch entschieden: Die Spielweisen seien vollkommen unterschiedlich, ebenso die kulturelle Einbindung. Für ihn steht fest, dass das Chlefele ein eigenständiger, gewachsener Brauch ist, der mit südlichen Tanzinstrumenten wenig gemein hat. Am Ende, sagt Kessler, sei es ohnehin nicht entscheidend, woher der Brauch ursprünglich komme. Hauptsache, er bleibe lebendig und lebendig ist das Chlefele allemal: In Schulzimmern, Werkstätten, auf Plätzen und Bühnen sowie in den Herzen aller, die jedes Frühjahr wieder die kleinen Holzbrettchen zwischen die Finger klemmen und der Fastenzeit ihren ganz eigenen Takt verleihen.