Chästeilet - Bei Käse hört die Freundschaft auf, oder?

Der Herbst ist da und in den Bergen kehrt wieder Ruhe ein - die Ruhe vor dem Skitouristenansturm im Winter. Von Heidi, den Geissli und den Kühen ist auf den Alpwiesen keine Spur mehr zu sehen. Die Wiesen sind kahlgefressen, die Hirschbrunft schallt durch die Wälder und Jagdflinten verkünden mit Donnerhall die Wildsaison in den Restaurants und der warme Föhnwind kündigt die kalte Jahreszeit an. Der schöne Spätsommer, die Zeit der Feste und der Bräuche, für die die Schweiz weltweit berühmt ist, ist vorbei.

Das Landleben und die Kühe sind mehr als nur Klischees und künstlich erhaltene Maßnahmen, um Touristen im Sommer anzulocken. Seit vielen Jahrhunderten werden die Feste des Alpsommers mit Trachten und Volksmusik gefeiert, doch die Zeiten haben sich geändert. Der technische Fortschritt im 20. Jahrhundert führte zwar zu einem Strukturwandel in der Landwirtschaft, der so manches Fest seines Anlasses beraubte, doch so manche tapfere Talschaft trotzt der Moderne und hütet die alten Bräuche stolz wie einen Schatz.

Brauchtumspflege oder Touristenzirkus?

Die bekanntesten Feste sind wohl der Alpaufzug und der Alpabzug. Die meisten Touristen begnügen sich bereits mit den idyllischen Bildern hübsch geschmückter Kuhprozessionen und Sennen in bunten Trachten sowie dem Wissen, dass die Kühe für den Sommer aus dem Tal auf die Alp getrieben werden und zum Herbst wieder hinunter ins Tal. Hingegen kennen wenige die erstaunlichen Wirtschaftsstrukturen im Hintergrund, die sich seit dem Mittelalter kaum geändert haben. Ein Erfolgsrezept, das es tatsächlich wert ist, wie ein Schatz gehütet zu werden? Das Produkt dieser Branche gibt jedenfalls Anlass genug zu dieser Annahme: Der berühmte Schweizer Käse.

Wie Käse aus Milch hergestellt wird, haben wir bereits erzählt. Eine große, moderne Käserei im Tal produziert nach traditionellem Rezept in großem Stil den Käse und verkauft ihn direkt. Dazu kommt die Milch in wenigen Stunden von der Kuh auf der Alp per Tankwagen oder Seilbahn direkt hinunter ins Tal zur Käserei und kann dort frisch verarbeitet werden. Bevor es Lastwagen und Seilbahnen gab, war das anders. Bis die schweren Milchkannen im Tal angekommen wären, wäre die Milch im Sommer längst verdorben und ungeeignet für die Käserei gewesen. Die Milch musste also direkt nach dem Melken auf der Alp verarbeitet werden. Im Tal hätten die Kühe nicht genug gutes Futter für guten Käse, also müssen sie auf die Alp. Zwei mal täglich den Berg hinauf zum Melken und Käsen laufen und wieder hinab, wäre einem Bauer, der sich um seinen Hof im Tal kümmern muss, zeitlich und körperlich unmöglich. Deshalb mussten die Kühe im Frühjahr den Älplern anvertraut werden, die sie auf die Alp bringen und dort den Käse herstellen. Wie fast alles in der Schweiz, musste diese Zusammenarbeit streng reglementiert werden. Das funktioniert nur, wenn alle Bauern mit den Älplern, die die Alpweiden und Alpkäsereien bewirtschaften, eine gemeinschaftliche Lösung finden und ihre Rechte und Pflichten schriftlich festhalten und unterzeichnen.

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser!

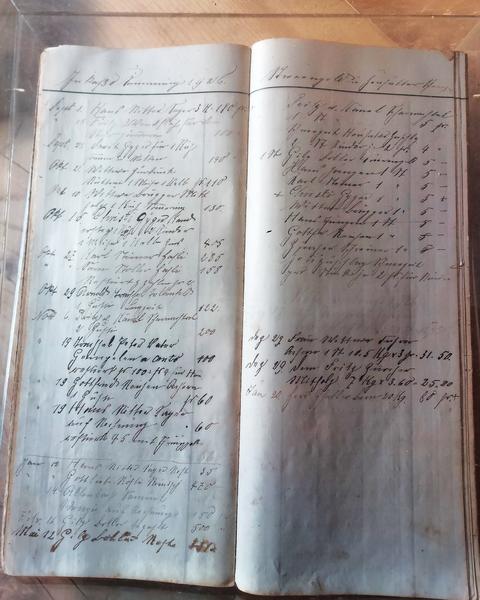

Das Ergebnis ist eine Alpgenossenschaft. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einer Winzergenossenschaft, wo die Weinbauern ihre Trauben der Genossenschaftskellerein liefern, damit diese daraus Wein produziert. In Gebieten wo vergleichsweise viele Bauern und wenig Sömmerungsalpen vorhanden waren, war das erste Problem die Verteilung der Herden auf die Alpen. Streit war vorprogrammiert, wenn es um die besten Lagen ging. Dort mussten die Weideflächen dann den Bauern zugelost werden. Das nächste Problem war der unterschiedliche Milchertrag der Kühe. Der eine Bauer übergibt den Älplern weniger Kühe für die Sömmerung als der andere und die eine Kuh gibt weniger Milch als die andere. Der Käse aus der gesammelten Milch, der am Ende des Sommers fertig gereift war, konnte mangels Kundschaft schlecht von der Alp direkt verkauft werden. Die Bauern mussten ihn also selbst verkaufen. Das Streitpotenzial bei der Frage, welchem Bauern nun wieviel Käse zusteht, ist enorm. Folglich mussten die Älpler jeden Tag peinlich genau in Rechnungsbüchern die Milchleistung jeder einzelnen Kuh dokumentieren.

Alpine "Teambildungsmaßnahmen"

Trotz aller Bürokratie ist gegenseitiges Vertrauen zwischen Bauern und Älplern mangels Kontrollmöglichkeiten zwingend erforderlich. Mit rauschenden Festen stärkte man das Gemeinschaftsgefühl schon beim Alpaufzug. Die Bauern vertrauen den Älplern immerhin ihr kostbarstes Gut an und sind auf deren gute Arbeit beim Käsen angewiesen. Gleichzeitig sind die Älpler darauf angewiesen, dass die Bauern gesunde Kühe liefern, die reichlich gute Milch geben. Am Ende des Alpsommers, beim Alpabzug kommt der entscheidende Tag. Hier zeigt sich, ob Älpler und Bauern gute Arbeit geleistet haben. Zur Feier des Tages gibt es auch wieder ein großes Fest. In großen Ortschaften gibt es sogar eine "Chilbi", einen Jahrmarkt. Die Kühe mit der größten Milchleistung des Sommers werden von den Älplern zum Alpabzug festlich mit Blumen geschmückt. Im Tal werden die Kühe ihren Besitzern übergeben. Das große Highlight des Tages ist aber die Chästeilet ("das Käseteilen"). Die Bauern erhalten dabei den ihnen jeweils zustehenden Anteil der Käse, die während des Sommers auf der Alp produziert wurden.

Chästeilet - Jedes "Los" gewinnt!

Sie alle holen gemeinsam die fertigen Käselaibe aus den Käsespeichern und stapeln sie auf dem großen Platz. Jeder Stapel entspricht einem "Los" Milch und wird gleichmäßig aus altem, mittelaltem und jungem Käse gemischt. Kritisch werden die Käsestapel von den Bauern begutachtet, ob sie auch alle gleich gut aussehen und aus gleichen Reifegradmischungen bestehen, denn der Zufall (in Gestalt des Alpkäsers) entscheidet, welcher Bauer welches Los erhält. Der Käser der Alp berechnet genau die Anteile der Bauern anhand seines Rechnungsbuches und notiert sie auf kleine Holzbrettchen, die willkürlich auf die Käsestapel verteilt werden. Käse zur Verpflegung der Älpler und weitere Kosten werden den Bauern vertragsgemäß abgezogen.

Um diese recht komplizierte Prozedur so kurz und verständlich wie möglich zu erläutern, folgt nun eine...

(Einfache) Beispielrechnung:

200L Milch = 1 "Saum"

4 Säume (800L) = 1 "Los"

Aus einem "Los" Milch werden beispielsweise etwa 160 Pfund Käse hergestellt.

Ein Laib Käse wiegt etwa 40 Pfund.

Vier Laibe (4 x 40 = 160) entsprechen also einem "Los" Milch. Diese vier Laibe werden nun zu einem Stapel, ebenfalls "Los" genannt, aufgeschichtet.

Bauer Sepp hat der Alp im Sommer 4 Kühe anvertraut, die zusammen mit 1 Los Milch entsprechend doppelt so viel Milch wie die 2 Kühe von Bauer Heiri gegeben haben (2 Säume). Die 2 Kühe von Bauer Urs waren aber nicht ganz so fit wie die beiden Kühe von Bauer Heiri und haben nur halb so viel Milch (1 Saum) produziert. Bauer Ruedi hatte nur eine Kuh, die aber genauso viel Milch (1 Saum) gab wie die beiden von Bauer Urs zusammen.

(Äxgüsi... Kommen Sie noch nach?)

Der Käser hat nun genau so viele "Brittli" (Holzbrettchen) wie es "Lose" auf dem Platz hat. Auf jedes Brittli schreibt er den Anfangsbuchstaben des Namens eines oder mehrerer Bauern und legt ihn auf ein "Los" Käse. Auf einem Käsestapel liegt nun also ein Brettchen mit dem Buchstaben "S" für "Sepp". Er bekommt das ganze Los, weil es der Milchleistung seiner Kühe entspricht. Auf einem weiteren Stapel liegt ein Brettchen mit der Beschriftung: "H2, U1, R1". Bauer Heiri bekommt also für 2 Säume Milch den halben Stapel und für jeweils 1 Saum Milch müssen Urs und Ruedi sich die andere Hälfte des Stapels teilen.

Diese Beispielrechnung ist natürlich sehr vereinfacht. Man bedenke, dass eine Kuh während des Sommers um die 4000 Liter Milch gibt und die Milchleistung pro Bauer sich selten auf eine exakte Anzahl Käselaibe aufrechnen lässt. Ein Käselaib soll allerdings auch nicht zerschnitten werden. Zwei Bauern, die sich einen Laib teilen müssten, müssen also untereinander aushandeln, wer von beiden den ganzen Laib bekommt und den anderen Bauern für seinen Teil des Laibes auszahlt. Zähneknirschen ist vorprogrammiert und Sympathien stehen auf dem Spiel.

Wo wird heute noch Käse geteilt?

Der Strukturwandel im 19. Jahrhundert hat diesen Brauch überflüssig gemacht. Alpgenossenschaften sömmern zwar noch die Kühe auf der Alp, doch der Käse wird im Tal produziert. Mancherorts, wie im Justistal bei Merligen am Thunersee im Berner Oberland, wird der Brauch der Chästeilet aber noch heute wie damals praktiziert, um das Ende des Sommers zu feiern. Das lockt natürlich auch viele Touristen an, aber in erster Linie die Einheimischen.

Anderenorts, wie auf der Riederalp im Oberwallis, wird auch noch eine "Chästeilätä" gefeiert. Dort allerdings eher mit nostalgischem Charakter. Im Alpmuseum wird heute noch wie vor hundert Jahren Alpkäse im Kupferkessi auf dem Holzfeuer hergestellt, jedoch nicht mehr im Auftrag der Bauern. Nach einem kurzen Fußmarsch den Berg hinauf, kann sich jeder ein Stück vom "Nagulschbalmu Alpchäs" kaufen. Den Unterschied zu Käse aus modernen Großproduktionen schmeckt man sofort und er schmeckt einfach himmlisch gut! Seine Herkunft, die Kuh, lässt sich im Geschmack nicht verleugnen. Das Rahmenprogramm ist einfach und traditionell. Es gibt natürlich original Walliser Raclette, Wein, Bier und sogar alkoholfreie Getränke. Dazu spielt ein Ländlertrio die beliebtesten Volkslieder. Man kommt miteinander ins Gespräch und erfährt viel über das Leben in den alten Zeiten auf der Alp. Vor der einmaligen Bergkulisse vergehen so die Stunden wie im Flug. Roberta Brigger leitet das Alpmuseum und beantwortet leidenschaftlich gerne jede Frage dazu. Ihre Walliser Tracht trägt sie nicht nur für die Touristen, sondern grundsätzlich immer - aus Überzeugung!

Gerade im Spätsommer finden die meisten traditionellen Anlässe wie die Chästeilet, Alpabzug, Älplerfeste und die Schafscheid statt, die immer eine Reise wert sind. "Schafscheid"? Das ist im Prinzip nichts anderes als der "Alpabzug der Schafe". In Herden bis über 1000 Schafe werden sie von der Alp ins Dorf begleitet, wo sie mühsam ihren Besitzern zugeordnet werden müssen. Das ist Quasi "Schäfchenzählen für Fortgeschrittene", nur keineswegs einschläfernd bei dem Gebimmel und Geblöke.