Raclette - Wie das Wallis in den Käse kommt

"...denn sie wissen nicht, was sie tun!"

Das Prinzip der "stillen Post" ist einfach. Irgendwo im Wallis isst irgendjemand Raclette und berichtet seinen Freunden davon. Diese Freunde erzählen davon ebenfalls ihren Freunden und so weiter und so weiter. Jedes Mal, wenn jemand davon erzählt, wird ein wichtiges Detail über das Raclette ausgelassen oder verändert. Seit über 500 Jahren wird im Wallis Käse racliert, doch erst seit knapp 50 Jahren wird die "stille Post" über das Raclette weitergetragen. Wie weit sich heute schon das Raclette außerhalb des Wallis vom Original entfremdet hat, ist aus Walliser Sicht erschreckend und auch ein Stück weit kränkend. So streut man sich heute, nördlich der Alpen, Gemüse und Dosenchampignons in ein Pfännchen, legt eine Scheibe Gouda darauf und auf der Grillplatte darüber wird ein Stück Schweinegulasch zusammen mit einer Garnele eingeäschert. Das sei "vielfältig" und "abwechslungsreich". Ein undefinierbarer Gestank von verbranntem Fett nistet sich in der Tapete und den Gardinen ein und feine Fetttröpfchen kondensieren an der Lampe über dem Esstisch zu einer klebrigen Patina. Man könnte sich auch gleich einen Traubensaft mit Wodka dazu mischen und die Mixtur als "Rotwein" deklarieren. Mit dem original Raclette im Wallis hat das so gut wie fast wenig zu tun. Doch man möge ihnen vergeben, "denn sie wissen nicht, was sie tun."

Am Ende des Stille-Post-Spiels ist es üblich, die ursprüngliche Nachricht aufzudecken und festzustellen, welch ein Unsinn am Ende überliefert wurde. Das wird meist mit großer Heiterkeit von den Spielern aufgenommen. Wer das echte Raclette entdeckt, der wird nicht minder erheitert sein. Die Geschichte, die Tradition, das Herzblut und alle Mühe und Arbeit, die in diesem Kulturerbe stecken, lassen das Walliser Raclette wie kaum eine andere Speise beeindrucken. Sogar Menschen, die grundsätzlich keinen Käse mögen, wurden davon schon bekehrt.

Wer im Wallis das Vergnügen hatte, ein echtes Raclette zu genießen, der wird wohl in der Heimat in Supermärkten Raclettekäse suchen, anstatt zum Gouda zu greifen. In Scheiben geschnittenen Raclettekäse findet man gewöhnlich immer im Kühlregal. Die Enttäuschung ist meist groß, denn der gekaufte Käse schmilzt nicht so cremig wie der Käse im Wallis und der Geschmack, wenn überhaupt vorhanden, kommt dem Original kein bisschen nahe. Die Antwort auf die Frage, warum kein Käse der Welt dem Original aus dem Wallis gleicht, findet man nur im Wallis, wo ich mich auf die Suche gemacht habe.

Der Schatz der Walliser

Die Walliser hüten ihren Raclette wie einen Schatz, was er gewiss auch ist. An Plagiaten und verfremdeten Abwandlungen unter dem Namen "Raclette" lassen sie verständlicherweise kein gutes Haar. Zunächst sei festgehalten, dass "Raclette" der Name einer Käsesorte ist. Überall in der Schweiz wird Raclette hergestellt. Was Schweizer Raclette von deutschem oder französischem Raclette unterscheidet: Die Rinde des Schweizer Raclette wird nicht mit Natamycin, einem fungiziden Konservierungsstoff, behandelt. Auch andere künstliche Zutaten aus dem Chemiebaukasten werden nicht verwendet. Man kann die Rinde also bedenkenlos essen. Darin steckt der meiste Geschmack und sie wird herrlich knusprig. Was den original Walliser Raclette von anderen Schweizer Raclettesorten unterscheidet: Original Walliser Raclette wird nach jahrhundertealtem Rezept aus Rohmilch, anstatt aus pasteurisierter Milch hergestellt. Beim Pasteurisieren verliert die Milch an Geschmack, und der Geschmack der Milch im Wallis ist einzigartig gut. Vor allem ist Walliser Raclette viel gesünder als man denkt. Proteine, Magnesium, Calcium, Vitamin A, Vitamin B und besonders viele Omega-3-Fettsäuren stecken darin. 33g Fett pro 100g Käse sind hingegen nicht wenig, aber für einen Käse auch nicht besonders viel. Logischerweise ist Raclettekäse auch glutenfrei. Warum er auch noch laktosefrei ist, werden wir im Folgenden herausfinden.

Das Geheimnis guter Milch

Das Geschmacksgeheimnis muss ich gar nicht lange suchen. Genau genommen hat es mich bereits heimgesucht. Früh am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang über der Riederalp, weckt mich eine Mitarbeiterin der Raclette-Produktion mit sanftem Glockengeläut von der Wiese neben meinem Chalet. Schon ihre Vorfahren trieben hier auf diese Weise den großen Winston Churchill in seinem Urlaub zur Weißglut. Mich hingegen erfreut ihre Musik. Schöner kann man kaum geweckt werden. Dazu hätte sie nur noch eine Tasse Kaffee mitbringen müssen.

In aller Ruhe kaut die hübsche Braunvieh-Kuh auf dem saftigen Gras und den herrlich duftenden Alpenkräutern herum. Hier oben auf 1900m Höhe, wo kein Auto und keine Industrie die Luft verschmutzen, gedeihen die wilden Pflanzen noch besonders gesund und prächtig. In diesem Premium-Futter steckt auch schon das Wichtigste für einen guten Raclette. Billiges Silage-Futter wie in gewöhnlichen Viehzuchtbetrieben ist keine Alternative und sogar verboten. Die darin enthaltenen Buttersäurebakterien würden den Geschmack des Raclettes ruinieren und ihn aufblähen lassen. Viele Löcher gehören nicht in einen Walliser Raclette. Wenn das Futter nicht stimmt, dann stimmt auch die Eiweißzusammensetzung der Milch nicht. Das Geheimnis eines guten Raclette beginnt also schon vor der Kuh, mit der mühevollen Arbeit der Bergbauern, die für gesunde Alpweiden sorgen.

Früh morgens kommt Kurt Kummer von der Alpgenossenschaft in die alte Stallscheune, um seine Kühe zu melken. Etwa 30 Liter Milch produziert so eine hübsche Kuh am Tag. Gewöhnlich fährt er die Milchkannen selbst die steilen Wege hinunter ins Tal nach Ried-Mörel, wo er die Milch dem Milchsammelwagen übergibt. Im heißen Sommer schickt er sie mit der ersten Seilbahn am Morgen hinunter. Die Milch kann natürlich nur verarbeitet werden, wenn sie den enorm hohen Qualitäts- und Hygieneanforderungen entspricht, da sie nicht pasteurisiert wird. Deshalb wird bei der Abholung durch den Sammelwagen bereits eine Probe zur Analyse entnommen. Binnen 24 Stunden muss die Rohmilch verarbeitet werden. Um die höchste Qualität der Milch zu gewährleisten wird schon die Haltung der Kühe strengstens kontrolliert.

Die Walker Bergkäserei

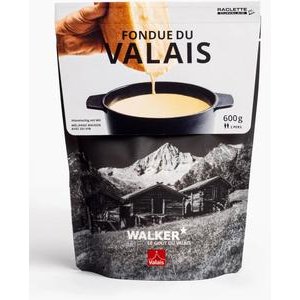

Nur knapp drei Kilometer weiter, im Nachbardorf Bitsch, übergibt der Sammelwagen die Milch an die Walker Bergkäserei, wo sie in einen Sammeltank gepumpt wird. Seit 1956 werden hier die besten Walliser Käsespezialitäten produziert. Darunter auch der berühmte "Gomser1" mit dem Herkunftssiegel "Raclette du Valais AOP". 25 Käsereien im Wallis produzieren einen "Raclette du Valais AOP". Das Rezept ist überall gleich. Trotzdem schmeckt man gewisse Unterschiede heraus. Auf einer Alpe im Val d'Hérens wachsen beispielsweise ganz andere Kräuter als auf einer Alpe im Goms. Ebenso kann es einen Unterschied machen, ob eine Käserei den Raclette im Hochsommer oder im Herbst produziert hat, denn die Pflanzen, die die Kühe fressen, schmecken zu jeder Jahreszeit anders. Neben der Milch vom Braunvieh wird auch die Milch von Brown Swiss, den berühmten Eringer Kühen und Simmentaler Kühen verwendet: Ein weiterer Geschmacksfaktor.

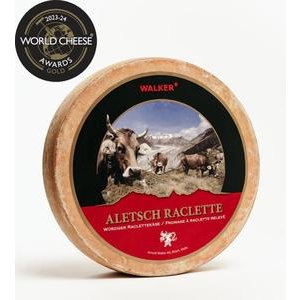

Das Gelingen eines guten Raclette du Valais AOP liegt schließlich in der Hand des Käsers, denn dieser Käse ist eine Wissenschaft für sich. Herzblut und Leidenschaft vom Senn bis zum Käser sind vorausgesetzt. Die Walker Bergkäserei ist berühmt für ihren "Gomser1" Raclette du Valais AOP. Arnold Walker, Gründer und Raclette-Pionier ist quasi derjenige, der die "Raclette-Stille-Post" ausgelöst hat. 1978 warb er im Schweizer Fernsehen für seinen Raclette mit dem Slogan "där schmelzt dä güöt" (hochd.: "der schmilzt gut") und machte das Raclette über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt, von wo es schließlich auch ins Ausland weitergetragen wurde. Seither ist Walker Käse in aller Munde. Bei den World Cheese Awards 2022 in Wales wurden gleich 9 Walliser Käsespezialitäten der Walker Bergkäserei mit Medallien prämiert. Inzwischen führt Arnold Walkers Sohn Alexander das Unternehmen. Auch dessen Sohn Nicolas, der mir einen Einblick in die Produktion gewährt, folgt der ehrenvollen Familientradition. 6 Millionen Liter Walliser Alpen- und Bergmilch von rund 70 Milchproduzenten, die meisten davon im Goms, verarbeitet die Walker Bergkäserei im Jahr zu himmlisch gutem Käse.

So muss ein Raclette du Valais AOP beschaffen sein

Wie alle Käsereien, die einen Raclette du Valais AOP herstellen, unterliegt auch die Walker Bergkäserei den strengen Vorgaben und Kontrollen durch das Bundesamt für Landwirtschaft. Jeder einzelne Arbeitsschritt ist höchstdetailiert vorgeschrieben, damit auch das Ergebnis exakt den Vorgaben entspricht. Ein Walliser Raclette muss rund und flach sein, einen Durchmesser von 28 bis 32cm und eine Höhe von 6 bis 7cm haben. In der Järbseite, der Seitenfläche also, muss in großen Buchstaben der Name des Raclettes, der auf die entsprechende Region und Käserei schließen lässt, eingeprägt sein. Auch Verformungen darf ein Walliser Raclette nicht haben. Das Gewicht eines Laibes muss zwischen 4,6 und 5,4kg liegen. Die Rinde muss eine gleichmäßige, natürliche braun-orange Farbe und leicht feuchte Schmiere haben. In einer ausgestochenen Bohrprobe dürfen höchstens 2 bis 3 Löcher von je maximal 2 bis 3mm im Durchmesser vorkommen. So schreibt es das "Pflichtenheft" des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW dem Walliser Raclette vor. Auch der Wasser-, Fett- und Salzgehalt sind genauestens darin vorgeschrieben. Der Teig muss glatt, geschmeidig und fein sein, milchig frisch und blumig duften, leicht säuerlich, mit einer dominierenden pflanzlichen und fruchtigen Note schmecken. Tatsächlich: den Duft der Alpwiesen schmeckt man auch im Raclette.

Präzisionshandwerk im Kupferkessel

Mit diesem Ziel beginnen wir nun mit dem Käsen, natürlich vorschriftsgemäß. Das Rezept ist uralt, nur die Mengen und Gerätschaften sind mit den modernen Ansprüchen gewachsen.

Die frische, unfiltrierte und unbehandelte Rohmilch wird aus dem Sammeltank in einen Kupferkessel gepumpt, worin sie gleichmäßig erwärmt werden kann. 5.000 Liter dürfen maximal pro Charge verarbeitet werden. Bevor die Milch für 30 bis 60min auf 32°C erhitzt wird, werden zunächst Milchsäurebakterien beigegeben, die eigens für die Käseherstellung kultiviert und gezüchtet werden müssen. Kurz vor dem Erreichen der Temperatur wird das Lab hinzugegeben, das die Kaseinteilchen aneinanderbindet und von der Molke trennt. Die Milch wird "dickgelegt". So entsteht eine "Dickete", die mehrfach mit der Käseharfe zerteilt und gerührt wird, bis sie eine Körnung von etwa Reis- bis Maiskorngröße hat.

Dann wird der sogenannte Käsebruch für 20 bis 30min auf 40°C nachgewärmt. Geschieht das zu schnell, platzen die Bruchkörner und die darin enthaltene Flüssigkeit tritt aus. Der fertige Käseteig entspräche dann nicht mehr den Vorgaben, wäre fehlerhaft und schmilzt nicht gut. Damit der Käse nicht übersäuert, werden noch 10 bis 15% Wasser beigemischt, bevor die Masse für 15 bis 20min ausgerührt wird, um die nötige Festigkeit des Käsebruchs zu erhalten. Erst dann kann der Käsebruch in die 138 Käseformen eingepresst werden. Dabei fließt die ausgepresste Molke mit der darin enthaltenen Laktose ab. Übrigens wird ausgepresste Molke aus der Käseherstellung beispielsweise von Rivella verwertet, um daraus das Milchserum für die berühmte Limonade zu gewinnen.

Beim Einpressen in die Formen müssen die Käse mehrfach gewendet werden, damit möglichst viel Molke abfließt und der Teig fest wird. Dabei werden den Laiben auch die Kaseinmarken mit aufgepresst. Darauf ist die Bewilligungsnummer der Käserei, der Name des Käses, die Chargennummer und das Produktionsdatum zu lesen. So lässt sich der Käse später auch ohne Verpackung eindeutig als Walkers "Gomser1" identifizieren und sein Alter feststellen. Noch hat der Käse allerdings keine Rinde. Dazu muss er zuerst für 24 Stunden in ein kaltes Salzwasserbad, das ihm Wasser entzieht und die Oberfläche aushärten lässt.

Der lange Weg bis in den Verkauf

Erst nach dem Salzen kann er im Reifungslager ein echter Raclette werden, wenn dort eine Temperatur zwischen 7 und 14°C und eine Luftfeuchtigkeit von 88 bis 96% eingehalten wird. Auf rohen Fichtenbrettern werden die Laibe gelagert. Bis zu einem Drittel seines Eigengewichts, kann ein solches Holzbrett an Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, wenn sie zu feucht wird und abgeben wenn sie zu trocken wird. Ein Raclette, der zu kurz gereift ist, wird gummiartig schmelzen und kaum Geschmack haben. 4 Monate muss ein Raclette reifen, damit er schön cremig schmilzt. Je älter er wird, desto mehr Geschmack entwickelt er. Im Reifungslager werden einige Raclettes extra lange für ein ganzes Jahr gelagert. Sie dürfen sich zu köstlichem Aletsch Hobelkäse weiterentwickeln. Sie werden hart und sehr aromatisch, weshalb sie sich nicht mehr zum Schmelzen am Ofen eignen.

Damit die Rinde ausreichend aushärtet und weil chemische Fungizide und Konservierungsstoffe, wie sie in französischem oder deutschem "Raclettekäse" verwendet werden, strengstens verboten sind, muss jeder einzelne Laib regelmäßig mit Salzlake und Schmierekulturen von Hand gebürstet und gewendet werden. Während der ersten zehn Tage geschieht das täglich, vom zehnten bis zum dreißigsten Tag im Lager drei mal pro Woche und danach noch zwei mal pro Woche. Wenn der Raclette fertig gereift ist, wird er von einer Kommission auf AOP-Qualität geprüft. Aussehen, Lochung, Konsistenz und Geschmack werden genau inspiziert und nur wenn er der höchsten Qualitätsstufe "Qualität 1A" entspricht, darf er die Bezeichnung "Raclette du Valais AOP" tragen und verkauft werden.

Raclette richtig racliert: So schmeckt das Wallis

Dieses aufwendige Verfahren der Käseherstellung erklärt natürlich auch, warum der Original Walliser Raclette deutlich teurer ist, als gewöhnlicher Industriekäse. Doch das fertige Produkt rechtfertigt den Preis. Kein anderer Käse schmilzt so schön cremig und man schmeckt wirklich das Wallis. Wenn Sie im Wallis sind, überzeugen Sie sich selbst! Prägen Sie sich den Duft der Wiesen gut ein, besonders nach einem kurzen Sommerregenschauer. Die blauen Zwerg-Glockenblumen, Berg-Arnica, die kugelige Teufelskralle, Berg-Thymian, Zitronenthymian, Enzian: All diese wilden, unscheinbaren Pflänzchen und noch viele mehr prägen nicht nur die Walliser Bergluft, sondern auch den Geschmack des Raclette. Auch die Kühe wissen ihren Wohlgeschmack zu schätzen. Probieren Sie ruhig selbst eine Blüte dieser herrlichen Gewächse. Natürlich nur, so lange keine Kuh in der Nähe ist oder kürzlich war. Das könnte den Geschmack verfälschen. Auf so mancher Walliser Platte im Restaurant werden diese Wildblumen auch gern als Garnitur genutzt.

Wenn Sie dann mit dem Duft der Walliser Bergwelt vertraut sind, probieren Sie einen Walliser Raclette unbedingt im Sommer. Am besten vom Holzofen. Hauptsache aber, vom halben Laib abgeschabt. Von diesem "Schaben" (frz.: "racler") hat der Raclette seinen Namen. Aber bedenken Sie dabei, welche Mühe und welche Leidenschaft nötig waren, um diesen Käse zu vollenden. Ähnlich wie bei einem guten, alten Wein, sollte man darauf verzichten, ihn in wenigen Augenblicken hinunterzustürzen. Nehmen Sie sich die Zeit, ihn zu betrachten und ihn zu schmecken. Die falschen Beilagen verfälschen seinen Geschmack. Pellkartoffeln sind die perfekten Begleiter. Ein paar saure Cornichons und Silberzwiebeln komplementieren den Geschmack und helfen der Verdauung. Jede weitere Zutat ist überflüssig und wird dem Walliser Raclette nicht gerecht. Wasser, Bier, Limonaden sollte man ebenfalls meiden. So wird der fettige Käse später wie ein großer Klumpen im Magen unangenehm hin- und herrumpeln. Ein Gläschen Fendant oder Heida schmeicheln nicht nur dem Geschmack, sondern vermeiden auch bei übermässigem Käsegenuss ein unangenehmes Völlegefühl.

Schätzen Sie den Käse, vor allem aber Ihre Gesellschaft. Es wäre schade, wenn solch ein schöner Moment zu schnell vorbei ginge. Also genießen Sie ihn und essen Sie ganz entspannt mit einigen Pausen zwischen den Abstrichen. So ein Raclette darf gerne drei bis vier Stunden dauern. Das Prinzip ist fast dasselbe wie beim klassischen Grillabend. Wenn man im Hochsommer am heißen Grill für fettiges Fleisch mit dicken Soßen stehen kann, dann kann man auch im Hochsommer am Grill für Raclette stehen. Bei schönem Sommerwetter im Garten oder auf einem Fest im Freien, in guter Gesellschaft schmeckt Raclette einfach am besten!

Ein Tipp für den Sommerurlaub:

Wer mehr über die alten Walliser Traditionen erfahren möchte und sich dafür interessiert, wie der Käse in alten Zeiten auf den Alphütten hergestellt wurde, dem sei ein Besuch bei Roberta Brigger im Alpmuseum auf der Riederalp empfohlen. Schauen Sie ihr beim Schaukäsen über die Schulter in den Kupferkessi und packen Sie selbst beim Käsen mit an.