Teatime, Ruhe und frische Bergluft - Als Churchill die Kuhglocken zum Schweigen brachte

Was isch d'Schwiiz ohne Tourischte? - Nüt als d'Schwiiz.

Was sy Tourischte ohne d'Schwiiz? - Nüt als Tourischte.

Frei nach Mani Matters dialektischer Betrachtung über ein Sandwich, lässt sich auch die Beziehung der Schweiz zu ihren Touristen betrachten. Der große Berner Mundart-Liedermacher (*1936 - †1972) verstand es wie kaum ein anderer, als selbstverständlich Hingenommenes in Frage zu stellen und mit scharfsinnigem Humor zu analysieren. So kam er in diesem Fall zu dem Schluss, dass ein Sandwich ohne Wurst eben nur ein Brot und ein Sandwich ohne Brot nichts als Wurst sei. Die Problematik der Butter soll ihm zufolge ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, die stets zu bedenken sei. So selbstverständlich wie der Belag auf einem Sandwich, so selbstverständlich sind auch die Touristen in der Schweiz. Nicht nur Deutsche, Franzosen, Niederländer und Italiener bereisen gerne ihr Paradies in der Nachbarschaft zum Entspannen, Wandern oder Skifahren. Touristen aus Fernasien sieht man ganzjährig an den beliebten Fotospots mit ihren Selfie-Sticks, Anfang August sieht man in den Hochalpen überall jüdisch-orthodoxe Familien, die das Leben an der frischen Bergluft genießen, wandernde Amerikaner fragen einen nach dem Weg zur nächsten Beiz und selbst skandinavische Kennzeichen reihen sich in die internationale Kennzeichenparade auf den Autobahnen ein. Doch wer war zuerst da?

Wer hat's erfunden?

Hannibals Reise über die Alpen mit seinen 37 Kriegselefanten im Jahr 218 v. Chr. dürfte wohl kaum als touristisches Unternehmen zu bewerten sein. Einer der ersten Touristen in der Schweiz dürfte aber der große Johann Wolfgang Goethe gewesen sein. Viermal zog es ihn in die Schweiz und bei jeder seiner Reisen durchwanderte er eine andere Region und führte Tagebücher, in denen er oft mühsam versuchte, seine Sprachlosigkeit und Begeisterung in Worte zu fassen.

"Was soll ich Ihnen die Namen von den Gipfeln, Spitzen, Nadeln, Eis- und Schneemassen vorerzählen, die Ihnen doch kein Bild, weder vom Ganzen noch vom Einzelnen, in die Seele bringen."

"Was soll ich Ihnen die Namen von den Gipfeln, Spitzen, Nadeln, Eis- und Schneemassen vorerzählen, die Ihnen doch kein Bild, weder vom Ganzen noch vom Einzelnen, in die Seele bringen."

(Goethe über seine Reise durch das Wallis am 6. November 1779)

Die Menschen, die Landschaft und besonders die Geschichte der Schweiz inspirierten ihn zu seinen Werken. Die Geschichte von Wilhelm Tell wollte er unbedingt als dramatischen Heldenepos festhalten, doch er fand weder die Fassung noch die richtigen Worte für seinen Tell. Frustriert überließ er die Arbeit seinem guten Freund Friedrich Schiller, dem damit 1804 der große Durchbruch gelang.

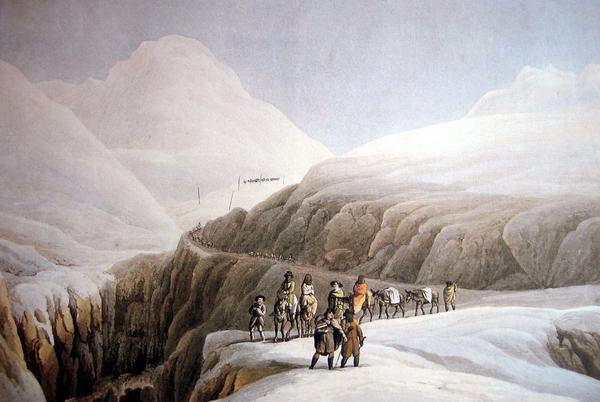

Einen nennenswerten Tourismus, der ganze Regionen wirtschaftlich bereichert, kann man zu Goethes Zeiten jedoch nicht feststellen. Geschichten wie Wilhelm Tell weckten aber die Neugier bei vielen jungen Schriftstellern, die es kaum erwarten konnten, dieses traumhaft beschriebene, mystische Land zu erleben. Anfang des 19. Jahrhunderts, nach dem Ende der napoleonischen Besatzung, nahmen immer mehr abenteuerlustige Freigeister die Strapazen einer Reise zu Pferd und Maultier auf sich. Angenehme Infrastruktur und Hotellerie waren praktisch nicht vorhanden, sodass man bei Einheimischen und Gasthäusern um ein Quartier bitten musste. Erst die Erfindung der Eisenbahn beschleunigte die Entwicklung enorm. Die Zahl der Reisenden explodierte förmlich und mit ihr die Zahl der Hotels und Gasthäuser entlang der Strecke. Die Bahn wurde zunächst überwiegend von Kaufleuten und Politikern auf der Durchreise genutzt. Die neue Gastronomiebranche wünschte sich, die Gäste blieben länger als nur eine Nacht und witterten große Geschäfte. Ihre Gebete wurden erhört, als der Brite Thomas Cook im Jahr 1863 die Pauschalreise erfand.

Prominente Touristen und ein Land im Goldrausch

Eine Flutwelle von echten Touristen brach mit Volldampf über die Schweiz herein. Die Gastronomie boomte und bot vielen armen Bauern eine neue Chance. Während der Belle Epoque verdoppelte sich gar die Zahl der Hotels. Wen wundert es da, dass so viele alte Hotels aus dieser Zeit noch immer im feinen, englischen Stil eingerichtet sind? Natürlich wollte man es den Engländern so "heimelig" wie möglich machen. Von "Swissness" noch keine Spur. Die Schweizer haben schließlich das Heimweh praktisch erfunden und nahmen an, die Engländer müssten sich ebenfalls wie zu Hause fühlen, damit sie gerne und möglichst lange bleiben und auch möglichst viel Geld zu zahlen bereit sind. In den meisten Fällen lagen sie mit dieser Vermutung im wahrsten Sinne des Wortes "goldrichtig".

Die Schriftsteller unter den britischen Touristen, die auf Goethes Spuren durch die Schweiz wanderten, bildeten eher die Ausnahme. Mark Twain ("Tom Sawyer und Huckleberry Finn") bummelte 1878 durch die Schweiz, um in seinem Buch "In der Schweiz", wie Goethe in Tagebuchmanier, seine Beobachtung der Schweizer mit ihren merkwürdigen Bräuchen und der mitreisenden Touristen niederzuschreiben. Im Gegensatz zu Goethe jedoch weniger episch als humorvoll stilisiert.

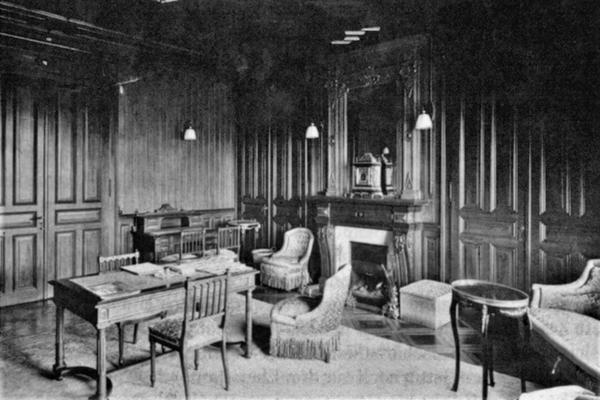

Sir Arthur Conan Doyle reiste ebenfalls zu jener Zeit in die Schweiz. Bei Meiringen im Berner Oberland ließ er sich dazu hinreißen, ebenda seinen Meisterdetektiv Sherlock Holmes im Reichenbachfall zu Tode stürzen zu lassen. Auch dieses Sherlock Holmes-Buch ("The final problem") ließ massenweise junge Sherlock-Fans in die Schweiz strömen, um am Reichenbachfall Blumen niederzulegen, wo ihr fiktiver Held um sein fiktives Leben kam. Diese Berühmtheit danken Sir Doyle die Meiringer noch heute. Der kleine, in 15min per pedes zu durchquerende Ort hat heute einen "Sherlock-Holmes-Weg", ein "Hotel Sherlock Holmes", einen "Conan Doyle Place" mit Sherlock-Bronzestatue und in einer kleinen Kirche ein "Sherlock-Holmes-Museum", in dem sich eine Reproduktion von Holmes Arbeitszimmer aus der Baker Street in London befindet.

Nicht weniger bekannt wurde J.R.R. Tolkien mit seinen Romanen über den "Hobbit" und "Der Herr der Ringe". Die märchenhaften und vielfältigen Landschaften der Schweiz, die Unterschiede der Schweizer "von Kanton zu Kanton" und die alten Sagen und Fabelwesen inspirierten ihn zur Kulisse seiner Romane. Jeder Ort in "Mittelerde" hat einen Ort in der Schweiz zum Vorbild. Das Lauterbrunnental im Berner Oberland wurde in den Romanen zu "Bruchtal" und die Arvenwälder im Wallis zu "Lothlórien", der Heimat der zauberhaften Elben, deren Königin übrigens auch noch "Arwen" heißt. Der Bau der Jungfraubahn in der Eigernordwand ließ Tolkien von den Zwergen in den "Minen von Moria" fantasieren. Leider versäumte es Tolkien, die Schweizer Vorbilder explizit in seinen Büchern zu nennen, weshalb ein Touristenansturm ausblieb. Nach vielen Tolkien-Pilgerstätten hält man heute folglich vergebens Ausschau.

Der Nebel von London oder der Alpenföhn?

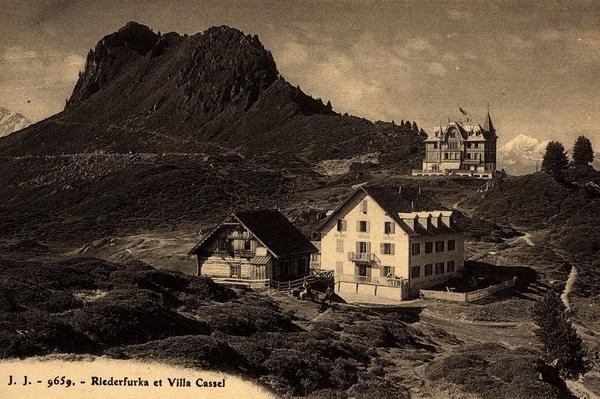

In der Regel waren britischen Touristen reiche Leute, denn Reisen waren damals verhältnismäßig teuer. Einfache Arbeiter konnten sich kaum ein Bahnticket in ihre Nachbarstadt leisten. Umso mehr Eindruck hinterließen die reichen Engländer in der Schweiz. Die einheimischen Hoteliers, die inzwischen selbst ihre Reichtümer anhäuften, ließen Tee für die Engländer importieren, britische Gerichte kochen und richteten den gesamten Hotelbetrieb auf die Bedürfnisse der Gäste aus. Im Wallis ließ ein superreicher Engländer namens Sir Ernest Cassel gleich eine ganze Region auf seine Bedürfnisse ausrichten. Als Banker und Finanzberater stand Cassel berufsbedingt unter enormem Stress, worauf sein Magen äußerst gereizt reagierte. Gottlob konnte Cassel es sich erlauben, den Leibarzt von Queen Victoria, Sir William Broadbent zu konsultieren. Broadbent selbst war begeisterter Schweiz-Tourist und verordnete Sir Cassel strengste "Ruhe und frische Bergluft". Broadbent liebte die Gegend am großen Aletschgletscher im Wallis. So reiste auch Ernest Cassel dorthin. Vom ersten Aufenthalt bereits völlig begeistert und geheilt reiste Cassel in den Folgejahren immer wieder auf die Riederalp, bis er schließlich beabsichtigte, seine eigene Villa dort zu bauen. Der Tourismus hatte bis dahin noch nicht bis in diese abgelegene Region gefunden und die Einheimischen wussten nichts mit diesen Reisenden anzufangen, die nur kamen, um "nichts" zu tun. Doch sie erkannten im reichen Cassel das Potential für ihre Dörfer. Unter der Bedingung, eine großzügige Spende für die Schulen im Tal zu tätigen, genehmigten die Gemeinden den Bau seiner Villa auf einem Grundstück, das für Viehhaltung ungeeignet wäre und für welches Cassel noch 15.000 Franken zu zahlen hatte. Zu aller Erstaunen ließ Cassel ab 1899 dort, auf über 2000 Metern Höhe am Riederhorn eine prächtige vierstöckige Villa mit 25 Zimmern im Fachwerkstil mit Erkern und Türmen errichten, während die Einheimischen unten im Dorf ärmlich in ihren alten Holzhäusern wohnten. Gleich nebenan baute er auch noch ein großzügiges Jagdchalet für seine Enkelin. Rund um das Riederhorn ließ er einen einfachen Wanderweg anlegen, wo man ohne Steigung oder Gefälle und ohne Wanderrausrüstung noch heute eine gute Stunde Bergluft schnuppern kann.

Churchill und das Schweigen der Kühe

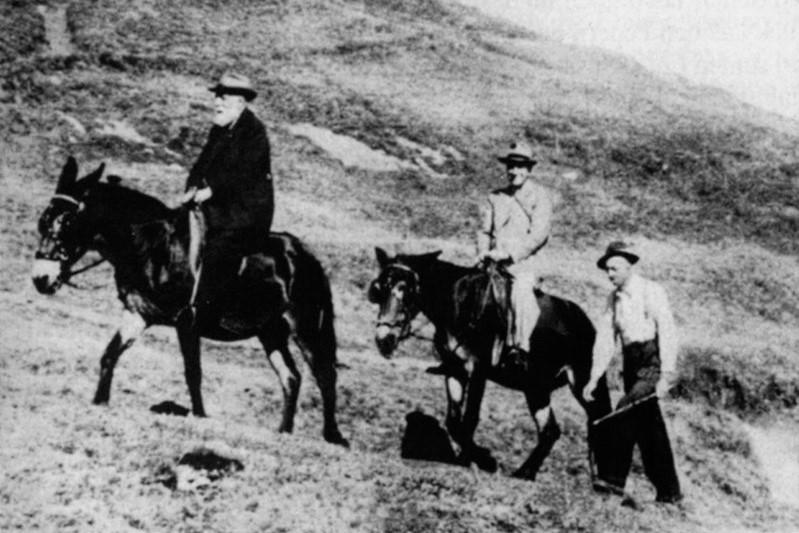

Viele britische Banker und Politiker waren in der Villa Cassel zu Gast. Die Einheimischen hatten wenig für die eingebildeten Reichen übrig und sprachen meist nur spöttisch über sie. Wenn so ein Reicher aber hinauf zur Villa wollte, brachten sie ihn gerne gegen gutes Geld auf ihrem Maultier samt Gepäck hinauf. Man erzählte sogar die Geschichte, die feine Gesellschaft würde sich die Schuhe sofort mit Geldscheinen putzen, wenn sie mal in einen Kuhfladen traten.

Der prominenteste Gast mit den berüchtigsten Eigenarten in der Villa Cassel war zweifelsohne Winston Churchill. Mindestens viermal suchte er dort ab 1904 Ruhe, um seine Bücher zu schreiben. Eine der ersten Schreibmaschinen brachte er dazu mit auf die Riederalp. Die Einheimischen fanden auch an diesem seltsamen Gerät genügend Rezepte für die Gerüchteküche. Sie glaubten, Churchill habe die Maschine benutzt um Geldscheine zu drucken, was die unvorstellbaren Mengen an Geld in seinem Besitz erklären sollte. Eine Anekdote die man noch heute dort erzählt, scheint immerhin ziemlich glaubwürdig, wenn man Churchills bekannten Hang zu cholerischen Ausbrüchen und seinem unerbärmlichen Verlangen nach Ruhe bedenkt. Er war es schließlich auch, der Schreibmaschinenfabrikanten dazu brachte, die Tasten zu dämpfen, weil ihn das wilde Getippe seiner Sekretärinnen aus der Ruhe brachte, wenn er ihnen etwas in die Tasten diktierte. Auf der Riederalp war er zwar alleine in seinem Arbeitszimmer der Villa Cassel, doch die gesuchte Ruhe fand er nicht. Während er an einem schönen, warmen Sommertag bei offenem Fenster die frische Luft genoss, erfreuten sich draußen auch die glücklichen Kühe auf den Alpweiden an dem schönen Wetter. Sie grasten so emsig die köstlichen Wiesen ab, dass ihre Kuhglocken ein Freudengeläut veranstalteten wie die Glocken von Westminster Abbey an einem Ostersonntagmorgen. Das war für den armen Sir Winston mehr als zu viel Heimatgefühl im Urlaub. Rasend vor Wut lehnte er sich weit aus dem Fenster und schrie die armen Älpler an, sie sollten gefälligst den Kühen ihre Glocken abnehmen. Die Sprachbarriere führte leider zu gegenseitigem Unverständnis. In letzter Sekunde, bevor eine der beiden Streitparteien die Fassung völlig zu verlieren drohte, schritt der Hausherr, Ernest Cassel, schließlich selbst ein, um den Älplern die Rage des damaligen britischen Innenministers zu erklären. Die Älpler erkannten den Ernst der Lage und waren sofort bereit zu handeln. Das Abnehmen der Kuhglocken wäre zu aufwendig gewesen, aber sie begannen sofort damit, die Glocken mit Heu zu stopfen, um dem Lärm ein Ende und Sir Winston seinen Seelenfrieden zu bereiten.

Cassels Vermächtnis

Dank Ernest Cassel erhielt die Riederalp auch als eines der ersten Dörfer im Wallis eine Telefonleitung. Er ließ sie extra hinab ins Tal, nach Brig verlegen, um nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. 1914 nutzte er diese Leitung, um zwischen der deutschen und der britischen Regierung zu vermitteln. Leider waren seine Bemühungen vergebens und das Chaos des Ersten Weltkrieges brach los. Hals über Kopf brach er nach England auf, bevor Reisen unmöglich wurden. Es sollte sein letzter Aufenthalt gewesen sein, denn daheim verschlechterte sich sein Gesundheitszustand erneut und er starb schließlich 1921. Im Jahr 1924 wurde seine Villa auf der Riederalp der Öffentlichkeit zugänglich als Hotel eröffnet. Der viktorianische Stil in ihrem Inneren wurde stets erhalten und viele Touristen kamen hinauf in dieses abgelegene Bergdorf, das sich in den folgenden Jahrzehnten immer weiter von der Alpwirtschaft zum beliebten, autofreien Touristenort entwickelte. Doch 1969 musste das Hotel schließen. Es war ziemlich in die Jahre gekommen und bot nicht mehr den modernen Standard, den moderne Touristen an ein Hotel stellten. Der Umweltverein Pro Natura übernahm das Gebäude und eröffnete es 1976 als erstes Umweltbildungszentrum der Schweiz. Es bietet Murmeltier- und Kräuterlehrpfade, eine Ausstellung der alten Zimmer von Ernest Cassel, im großen Saal bekommt man ein kleines aber feines Angebot hausgemachter, regionaler Spezialitäten serviert und natürlich einen guten, englischen Tee. Teatime, wie in England - nur mit Aussicht auf die Berge.

Ohne die reichen, britischen Touristen der Belle Epoque wären viele Bergdörfer der Schweiz wohl noch heute von der Außenwelt abgeschnitten, wenn nicht gar völlig verlassen und verfallen. Die Schweizer begriffen schnell, dass ihre wundervolle Landschaft und ihre Kultur der schutzbedürftige Magnet sind, der die Touristen und mit ihnen den Wohlstand in die Schweiz bringt. Natur- und Umweltschutz werden dort heute großgeschrieben. Erneuerbare Energien, Elektromobilität und ein dichtes und zuverlässiges Netz von öffentlichem Nahverkehr sind in den fragilien Landschaften seit Jahrzehnten selbstverständlich. So bleibt der Tourismus nachhaltig gesichert.

Und was wären die Touristen ohne die Schweiz? Wahrscheinlich rastlose Seelen, die im Urlaub keine Ruhe finden, keine Erholung und keine Kraft für den Alltag in der Heimat. Wer einen Urlaub auf einer überteuerten Poolliege mit einem bunten Armbändchen für überteuerten Billigfusel für Erholung hält, der hat noch nie die "Ruhe und frische Bergluft" der Schweizer Alpen erlebt. Im Gegensatz zu den ersten Touristen haben die Stammgäste von heute in der Schweiz aber auch etwas gelernt: anstatt sich seinen eigenen Tee in die Schweiz mitzubringen, nimmt man sich besser etwas Schweiz in Form von Souvenirs und Spezialitäten mit nach Hause. So wirkt der Urlaub auch in der Heimat noch lange nach.