Leben mit der Gefahr: Gibt es einen Schutz gegen Bergstürze wie in Blatten?

Im Frühjahr 2025 gingen Schlagzeilen aus der Schweiz durch die Medien: Das Dorf Blatten im Kanton Wallis ist von einem Bergsturz bedroht. So kam es leider auch: Rund 9 Millionen Kubikmeter Gestein und Gletschereis stürzten den Hang hinab und machten das Dorf im Lötschental mit seinen jahrhundertealten Holzhäusern dem Erdboden gleich. Trotz des verheerenden Ausmaßes der Katastrophe gab es "nur" ein Todesopfer. Das Dorf wurde schon Tage vor dem eigentlichen Bergsturz am 28. Mai 2025 evakuiert. Der Schaden an Leib und Leben konnte weitestgehend verhindert werden – und das dank des umfassenden Warn- und Alarmsystems in der Schweiz.

Das Warn- und Alarmsystem: Technische Lebensretter

Die erste Stufe des Warnsystems ist die Überwachung der Berge mithilfe von Satelliten. Diese ermöglichen eine durchgängige Kontrolle. Auf Zentimeter, teilweise sogar Millimeter genau, können Bewegungen des Gesteins registriert werden. Selbst bei Schlechtwetter sind präzise Beobachtungen möglich. Doch auch diese fortschrittliche Technologie hat ihre Grenzen: Überhänge, Steilhänge und Schatten machen es schwierig, die Bewegungen nachzuvollziehen. Diese «blinden Flecken» verfälschen das Bild, welches die Satelliten senden. Deshalb ist an manchen Orten auch eine direkte Überwachung am Boden nötig. Wird ein Bereich als gefährdet eingestuft, werden weitere Maßnahmen ergriffen. Zur genaueren Beobachtung werden Kontrollsysteme vor Ort installiert – etwa Radargeräte, Kameras, Lasermessgeräte oder GPS-Sender, welche punktgenaue Bewegungsdaten übermitteln. Diese Daten werden von spezialisierten Firmen gesammelt und ausgewertet, die jeweils im Auftrag des Kantons arbeiten. Bei Auffälligkeiten werden Warnungen an die Behörden weitergeleitet. Die kantonalen Behörden sind dann dafür zuständig, die Alarmsysteme zu aktivieren. Genaue Aussagen über den Zeitpunkt eines Absturzes können meist erst kurz vor dem Ereignis gemacht werden. Erst dann kann auch die Bevölkerung aus gefährdeten Bereichen evakuiert werden.

Schätzungsweise leben 6-8% der Schweizer Bevölkerung in Wohnorten, die durch drohende Fels- oder Bergstürze gefährdet sind. Besonders betroffen sind das Berner Oberland, der Kanton Wallis und die Bündner Südalpen. Nationale Gefahrenkarten spielen hier eine lebensrettende Rolle. Sie ermöglichen eine schweizweite Kartierung von Gefahrenzonen, wie es der Bund für bewohnte Gebiete vorschreibt. Grundlage dafür sind Geländekartierungen, kontinuierliche Überwachung von Niederschlägen, Grundwasserständen, Bodenbewegungen und Permafrostschmelze.

Felssturz, Bergsturz und Co – Was ist was?

Die wohl «ungefährlichste» Form ist der Steinschlag: Einzelne Steine mit einem Durchmesser unter 50 Zentimetern lösen sich und stürzen den Hang herunter. Im Freien kann jedoch auch ein einfacher Steinschlag lebensbedrohlich werden. Während Autofahrer in der Regel durch Galerien an gefährdeten Straßenabschnitten geschützt sind, werden sie im offenen Gelände besonders Wanderern gefährlich. Ein Blick in die Karten der Swisstopo informiert vorab über gesperrte Wege.

Ein Murgang entsteht üblicherweise nach starken Regenfällen oder Schneeschmelze, wenn die Wassermassen lockeres Gestein und Erde bewegen. Diese breiartige Schlammlawine fließt jedoch meist kontrolliert in Bachläufen talwärts. Nach besonders starken Unwettern kann sie auch Straßen oder Bahnlinien im Tal verschütten.

Bei einem Hangrutsch lösen sich die oberen Schichten aus Gestein und Erde und rutschen hinab. Das passiert mal schnell und spontan, kann aber auch über Jahrhunderte andauern.

Fels- und Bergstürze unterscheiden sich in erster Linie durch die Menge des herabstürzenden Gesteins. Bei einem Felssturz lösen sich mindestens 100 Kubikmeter Gestein. Das entspricht etwa dem Volumen von 500 bis 600 Badewannen. Lösen sich mehr als eine Million Kubikmeter, das Volumen von 1.000 bis 2.000 Einfamilienhäusern, spricht man von einem Bergsturz. Dieser kann enorme Geschwindigkeiten erreichen und je nach Masse verheerende Zerstörungskraft entfalten.

Im Fall von Blatten handelte es sich um eine Sonderform eines Bergsturzes, um einen sogenannten Gletscher-Bergsturz. Nachdem Teile des Kleinen Nesthorns oberhalb des Birchgletschers zu bröckeln begannen, stürzten rund 9 Millionen Kubikmeter Gestein den Abhang hinunter. Die Gesteinsmassen sammelten sich auf dem drunterliegenden Birchgletscher, welcher schließlich dem Druck nachgab und über seine Abbruchkante hinaus ins Tal rutschte.

Blatten ist leider nicht die einzige Ortschaft der Schweiz, die im Gefahrenbereich eines Berges liegt. Im Jahr 2017 wurde ein Teil des Dorfes Bondo in Graubünden von einem Bergsturz am Piz Cengalo zerstört. Die Bewohner blieben zwar unversehrt, aber acht Wanderer wurden dabei getötet. Beim Bergsturz von Gondo am Simplonpass im Oberwallis wurde im Jahr 2000 ein Drittel des Dorfes zerstört und 13 Menschen getötet. Schon im Juni 2023 verfehlten 1,2 Millionen Kubikmeter Geröll nur ganz knapp das Dorf Brienz in Graubünden. Die Einwohner durften das Dorf von Mai bis Anfang Juli 2023 nicht betreten. Weil der Berg aber weiterhin in Bewegung ist und ein weiterer Bergsturz droht, ist Brienz bereits seit November 2024 erneut evakuiert. Auch Kandersteg im Berner Oberland ist durch den «Spitzen Stein», der seit Jahren zerbröckelt, indirekt bedroht. Bis zu 16 Millionen Kubikmeter Gestein, also noch 7 Millionen mehr als in Blatten, könnten im schlimmsten Fall abbrechen. Experten gehen jedoch davon aus, dass es lediglich mehrere kleinere Abbrüche geben wird. Wie gefährlich diese dem Dorf werden, hängt von der darin enthaltenen Wassermenge ab. Murgänge infolge eines großen Abbruchs könnten dem Dorf jedoch gefährlich werden. Mit modernster Technik ist der Spitze Stein inzwischen der bestüberwachte Berg der Schweiz.

Die Berge als Gefahr – Bald immer häufiger?

Fels- und Bergstürze sind kein seltenes Ereignis in der Schweiz und anderen Bergregionen. Vor allem kleinere Sturzereignisse passieren oft. Aber wie kommt ein solcher Fels- oder Bergsturz zustande?

Steigende Temperaturen zählen zu den Hauptfaktoren. Das Schmelzen von Gletschern nimmt den Felswänden den stützenden Gegendruck. In Höhenlagen führt die «Degradation», also das Auftauen von Permafrost, zusätzlich zu Stabilitätsverlust. Permafrost wirkt wie ein Kleber für Gesteinsschichten, doch das funktioniert nur, solange die Temperaturen innerhalb des Gesteins unter null Grad bleiben. Das trifft in der Regel erst ab einer Höhe von etwa 3.000 Metern zu.

Auch Erdbeben können Bergstürze auslösen: Sie destabilisieren Gesteinsschichten, Grenzflächen können nachgeben, und ganze Berghänge geraten ins Rutschen.

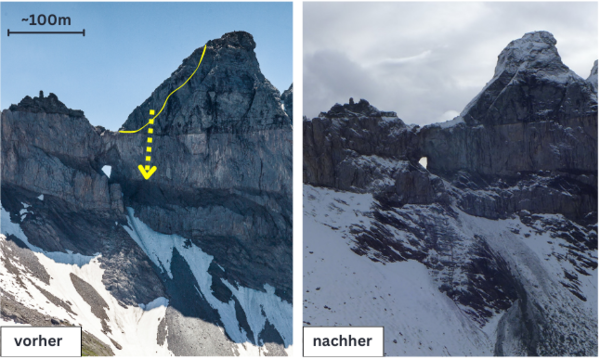

In der Regel handelt es sich bei einem Felssturz nicht um eine Folge eines einzelnen Faktors, sondern um eine Verkettung mehrerer Faktoren. Extreme Wetterereignisse wie starke Niederschläge oder rasche Temperaturwechsel belasten vorhandene Störungs- und Bruchlinien zusätzlich. Hitze, Trockenheit und Starkregen führen zu Spannungen im Gestein. Diese Schwankungen geben oftmals den letzten Impuls, der zur Katastrophe führt. Wie fragil der Fels ist, hängt von der Zusammensetzung seiner Gesteinsschichten ab. Beim Felssturz am berühmten Martinsloch Anfang Oktober 2024 brachen rund 100.000 Kubikmeter Gestein vom Rücken des Tschingelhorns ab, der aus sehr rissigem, sandigen und porösen Verrucano besteht. Die unterschiedlichen Gesteinsschichten sind hier besonders gut erkennbar. Starke Temperaturschwankungen in diesem Gelände setzen den Bergen dort schon seit langer Zeit zu, wie die Schuttberge entlang der Bergkette zeigen.

Kein Schweizer Phänomen: Alle Alpenregionen betroffen

Auch in Deutschland, Österreich und Italien gibt es immer wieder Fels- und Bergstürze. Seit Jahren ist bekannt, dass auch der 2.592 Meter hohe Hochvogel im Allgäu auseinanderbricht. Durch Schneeschmelze und zunehmende starke Niederschläge weitet sich die Spalte an der steilen Flanke des Berges. Bereits 140.000 Kubikmeter Gestein sind seit Beobachtungsbeginn in die Tiefe gestürzt. Die nächsten Ortschaften sind laut Experten nicht gefährdet. Dennoch müssen alle rechtzeitig gewarnt werden. Nur so lassen sich Verletzte und Todesopfer vermeiden.