Raclette-Schule - Teil 2: Klassisches Raclette wie im Wallis

Im ersten Teil unserer kleinen Raclette-Schule haben wir bereits die drei verschiedenen Arten von Raclettekäse vorgestellt und jeweils auf Geschmack und Schmelzverhalten im Pfännchengrill untersucht. Das ultimative Raclette-Erlebnis findet man jedoch nicht in einer dünnen Scheibe Käse im Pfännli, sondern natürlich in einem halben Laib Käse.

Ursprünglich, viele Jahrhunderte vor dem ersten Pfännchengrill, wurde er mit der Schnittseite ans offene Feuer gelegt und die geschmolzene Schicht auf einen Teller gestrichen. Heute wird das Feuer meist durch elektrische Raclette-Öfen ersetzt. So ist es auf vielen Weihnachtsmärkten und Restaurants ein großes Highlight, dass die Gäste verzaubert. Im Wallis, der Heimat des Raclette ist es nach wie vor das Nationalgericht. Pfännchengrills werden dort konsequent abgelehnt, weil nur vom halben Laib die volle Aromenvielfalt zur geltung kommt. Wie klassisches Raclette auch zu Hause so gut wie im Wallis gelingt, haben wir genau dort, bei den Experten im Wallis gelernt. Was es dabei zu beachten gibt und mit welchen Tricks der Raclettekäse nicht komplett schmilzt, bevor er auf dem Teller landet, das erfahren Sie hier.

Sommer oder Winter? Drinnen oder draußen?

Im Wallis ist Raclette das beliebteste Gericht im Sommer. Bei jedem Fest wird ein Raclette-Ofen auf der Wiese aufgestellt und nach Belieben, ganz entspannt können sich die Gäste eine Portion abholen. Die Pausen dazwischen fallen meist größer aus, denn die Geselligkeit ist vordergründig, nicht das Essen. Niemand sitzt an einem Esstisch und erwartet, eine Portion nach der anderen pünktlich serviert zu bekommen. Man unterhält sich, prostet sich mit einem Weißwein zu oder tanzt sogar zwischendurch miteinander. So kann es von der ersten bis zur letzten Portion ein paar Stunden dauern.

Diese Art und Weise, Raclette im Sommer und draußen zu zelebrieren, macht es dem Racleur besonders leicht. So mancher unerfahrene Racleur hingegen ist schon im Winter beim klassischen Raclette in der Stube an den Rand der Verzweiflung gestoßen, weil es nicht so funktioniert, wie man es sich im Sommerurlaub abgeschaut hat. Doch auch dabei haben die Profis aus dem Wallis ihre Tricks; schließlich sind sie schon mit Raclette aufgewachsen.

Welcher Käse für das klassische Raclette und wieviel davon?

Neben dem fein-aromatischen original Rohmilch-Raclette-du-Valais-AOP oder seiner thermisierten Variante, die wir im ersten Teil vorgestellt haben, dulden die Walliser traditionsbewusst keine Alternativen. In den übrigen Kantonen der Schweiz wird hingegen meist ein Raclette aus pasteurisierter Milch verwendet. Er eignet sich hervorragend für ungeübte Racleure, verzeiht so manchen Anfängerfehler und lässt sich meist sogar pausenlos im Ofen verwenden. Er ist deutlich stabiler als ein Rohmlichkäse und wird schnell knusprig.

Wieviel Käse benötigt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beim Pfännchenraclette werden meist mehr Beilagen verzehrt als beim klassischen Raclette. Anstatt mit 200g pro Person, kann hier mit 250-300g Käse gerechnet werden. Weil es so gut schmeckt, kann es allerdings auch vorkommen, dass schon 6 Personen mit einem 2,2kg-Laib Raclette-du-Valais fertig werden.

Wie groß eine einzelne Portion ausfällt, hängt davon ab, wie lange der Käse erhitzt wird und wie schnell er schmilzt. Logischerweise ist eine der ersten Portionen auch größer als eine der letzten, weil die Länge der Streichfläche mit jeder Portion exponentiell abnimmt.

Schritt für Schritt: So gelingt das klassische Raclette immer und überall

1. Der richtige Standort für den Raclette-Ofen

Das Raclette mag keinen Wind und keine Hitze! Die Hitze des Ofens wird verweht, sodass der Käse ungleichmäßig schmilzt. Bei zu warmer Umgebung weicht der komplette Käse zu schnell auf.

Im Sommer braucht es also einen schattigen Platz. Ein Sonnenschirm und ein Windschutz, oder der Windschatten eines Hauses genügen schon.

Im Winter wird es in der Stube etwas komplizierter. Natürlich wird sie beheizt und Gäste und Raclette-Ofen bringen zusätzlich noch ein paar Grad mehr auf das Thermometer. Ein gekipptes Fenster und ein ganz leichter Luftzug sorgen dafür, dass sich die heiße Luft am Ofen nicht staut. Ein Standort mitten im Raum ist dabei von Vorteil.

2. Das «Mis en Place» für einen reibungslosen Ablauf

Wie schon im Pfännchengrill, benötigt der Käse volle Aufmerksamkeit. Deshalb sollte man auch jederzeit die volle Kontrolle über den Raclette haben, um rasch handeln zu können. Jeder Handgriff muss sitzen!

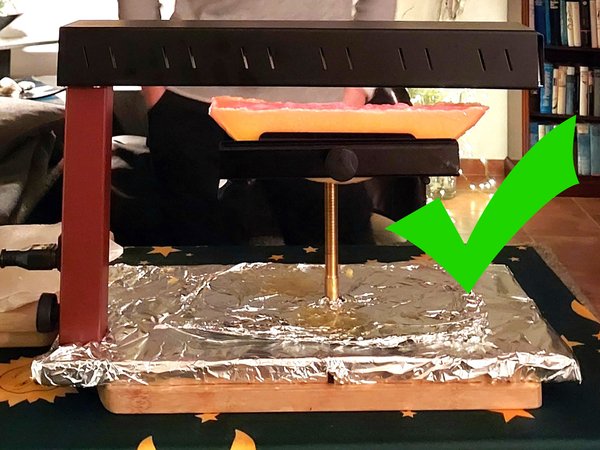

Eine erhöhte Position, zum Beispiel auf einer Holzkiste, erleichtert die Beobachtung. So muss der Racleur nicht ständig in gebückter Haltung zwischen Käse und Heizarm lauern. Außerdem wird dadurch die gegebenenfalls empfindliche Tischoberfläche vor der Hitze des Ofens geschützt. Ist die Oberfläche bereits hoch genug, sollte dennoch ein großes Küchenbrett unter den Ofen gelegt werden. Immerhin wird er so heiß, dass er nach wenigen Augenblicken schon betriebsbereit ist.

Bei Rechtshändern sollte rechts vom Ofen, bei Linkshändern links neben dem Ofen eine freie Fläche vorhanden sein, um dort den Käse auf die Teller zu streichen.

3. Vorbeugende Maßnahmen

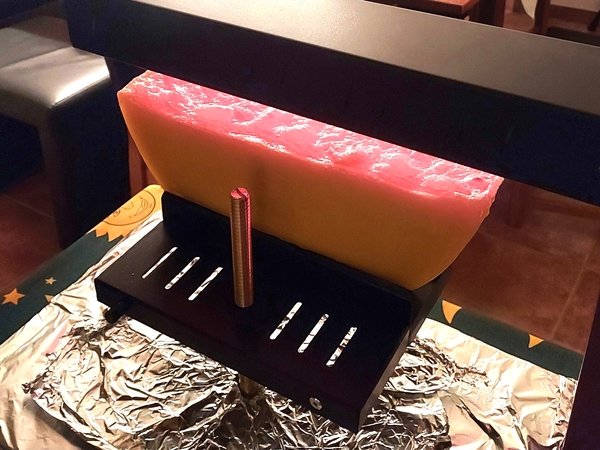

Logischerweise sollte der Käse nur an der Schnittseite erhitzt werden. Besonders in geschlossenen Räumen kann es dabei ein Problem geben: den Raclette-Ofen selbst!

Weil der Raclette-Ofen der großen Hitze natürlich standhalten muss, ist er komplett aus Metall gefertigt. Vor allem die Bodenplatte und der Käsehalter sind der direkten Hitzestrahlung ausgesetzt, werden sehr heiß und reflektieren Hitze. So kann es passieren, dass der eingespannte Käse am Halter weich wird, sich verformt und oben beginnt, auseinanderzubrechen.

Abhilfe schafft ganz einfach Alufolie. Wickelt man sie um den Käsehalter und deckt man damit die Bodenplatte ab, wirkt sie wie eine Isolierung. Zusätzlich erspart man sich damit nach dem Raclette die Reinigung des Ofens.

4. Den Käse zum Abstreichen einspannen oder herausnehmen?

Die gängigen Raclette-Öfen vom führenden Walliser Hersteller TTM haben in der Regel einen Käsehalter mit Kippvorrichtung. Diese erleichtert unerfahrenen Racleuren sehr das Abstreichen. In der warmen Stube ergibt sich dabei allerdings das Problem, dass sich dadurch der Käse permanent in unmittelbarer Nähe zum Heizarm befindet und sich rundum erwärmt. Die beim Abstreichen dem Ofen zugewandte Seite ist also besonders stark gefährdet.

Der Käse sollte sich nur zum Schmelzen der Portion im Ofen befinden! Bei einer Pause zwischen den Portionen sollte er zum Abkühlen beiseite gelegt und der Ofen ausgeschaltet werden, damit der nun exponierte Käsehalter keinen Schaden nimmt.

Wenn der Käse nach einigen Portionen sehr deutlich weich werden sollte und Fett schwitzt, ist eine Zwangspause im Kühlschrank sehr hilfreich. An dieser Stelle müssen sich die Gäste im Wallis einfach etwas gedulden und tanzen, oder der Racleur hat einen «Wechselkäse» bereit. Manche schrecken den Käse sogar im kalten Brunnenwasser ab, damit er möglichst schnell wieder fest wird.

5. Das richtige Abstreichen

Der Racleur legt den Käse in die Halterung und stellt ihn auf gut zwei Finger Abstand parallel zum Heizarm ein. Nach wenigen Sekunden wirft der Käse bereits erste Blasen und nach 30-45 Sekunden ist die Portion fertig.

Dann wird der Käse aus dem Ofen herausgeschwenkt, aus der Halterung genommen und rasch über den Teller gehalten. Die linke Hand (des Rechtshänders) hält ihn stabil, mit der Schnittseite fast senkrecht zum Teller, die rechte greift das Raclettemesser.

Mit der geraden Seite des Messers werden nun vom unteren Käseende aus etwa 2-3cm vom geschmolzenen Käse leicht hochgeschoben, damit sich die Portion besser vom Laib abstreichen lässt, ohne dass etwas am Ende hängen bleibt. So bleibt die Streichfläche möglichst gerade.

Für den finalen Messerstrich wird das Messer am oberen Ende des Käses senkrecht zur Streichfläche positioniert und die geschmolzene Schicht ohne viel Druck und schwungvoll in einem Zug auf den Teller befördert.

Mit der gezahnten Seite des Messers wird nun noch eine Seite der überstehenden Rinde von oben nach unten der Portion hinzugefügt.

Vom Erreichen des Schmelzpunktes bis zur fertigen Portion dauert es so nur weniger als 10 Sekunden. Die nächste Portion wird idealerweise in die Gegenrichtung gestrichen. Damit die Streichfläche auch sicher gerade bleibt, kann der Racleur sie gegebenenfalls zwischen den Portionen etwas «frisieren».

6. Nach dem Raclette

Käse fettet aus. Von diesem Fett wird auch der Raclette-Ofen - sofern er nicht mit Alufolie präpariert wurde - nicht verschont bleiben. Ist der Ofen abgekühlt, wird das Fett fest und klebt an Bodenplatte und Käsehalter.

Auf keinen Fall sollten Teile des Raclette-Ofens in Wasser getaucht oder in der Spülmaschine gereinigt werden! Ein feuchtes Spültuch mit warmem Spülmittelwasser genügt, um das Fett von Bodenplatte und Käsehalter abzuwischen. Anschließend sollten die Teile sofort abgetrocknet werden, damit sich kein Rost bildet.

Fazit:

Klassisches Raclette ist garantiert die schönste und kunstvollste Art, guten Käse zu genießen. Beachtet man die Tatsache, dass Schweizer Raclettekäse ein Naturprodukt ist und berücksichtigt man die Gesetze der Natur (insbesondere der Physik), dann ist es kinderleicht und noch deutlich weniger aufwendig als Pfännchenraclette. Es fasziniert die Gäste, schmeckt unvergleichlich gut und sorgt für beste Stimmung, auch wenn der Käse mal eine Pause brauchen sollte und der Ofen für eine halbe Stunde kalt bleibt. Ein Raclette aus pasteurisierter Milch eignet sich sehr gut für Anfänger und neigt selten zu spontanem Aufweichen; ein original Rohmilch-Raclette hingegen erfordert mehr Fingerspitzengefühl und Aufmerksamkeit, ist dafür geschmacklich unschlagbar.

Sollte mal etwas vom Käse übrig bleiben, dann ist das überhaupt kein Problem. Die Reststücke können Sie im Kühlschrank ein paar Wochen aufbewahren und für andere köstliche Speisen wie eine Walliser Käseschnitte, Cholera oder ein Cordon Bleu nutzen. Wenn Sie auch noch Pellkartoffeln übrig haben, empfiehlt sich sogar eine überbackene Rösti.

Apropos Pellkartoffeln: Welche Beilagen und Gewürze zum klassischen Raclette?

Die Walliser schwören auf Pellkartoffeln, in anderen Regionen isst man Raclette gerne auf Brot, wie beispielsweise den Obwaldner Bratkäse. Die einen greifen zur Pfeffermühle, andere haben gleich eine eigene Hausmischung als Raclettegewürz. Cornichons, Silberzwiebeln und ein Fendant gelten als obligatorisch, doch es gibt so viele Möglichkeiten, dem feinen Käse zu schmeicheln. Welche Beilagen, Gewürze und Getränke zum Raclette empfehlenswert sind, das erfahren sie hier, im 3. Teil unserer kleinen Raclette-Schule.