Landsgemeinde Appenzell - Vorbild für die Demokratie oder erzkonservativer Anachronismus?

Emsiges Treiben herrscht an diesem letzten Sonntag des Aprils im malerischen Ort Appenzell. Scharenweise tummeln sich fein geschalte Menschen und einige schaulustige Touristen in den Gassen. Parkgelegenheiten sind rar, denn der zentrale Parkplatz im Ortskern ist gesperrt. Das Glockengeläut der ehrwürdigen St.-Mauritius-Kirche verkündet das Ende der Messe und eine beeindruckende Prozession schreitet durch die Pforte heraus. Historische Uniformen, Fahnenträger und einige Gestalten mit langen, schwarzen Mänteln führen sie an, begleitet von einer Musikkapelle, die einen feierlichen Marsch spielt. Dem ersten Eindruck zufolge könnte es sich um ein Schützenfest oder auch um eine Beerdigung handeln, doch dieser wird sich auf den kurzen 250 Metern bis zum Ziel der Prozession noch mehrfach ändern. Merkwürdige Bräuche ist man schließlich von den Appenzellern gewohnt.

Direkte Demokratie auf den ersten Blick

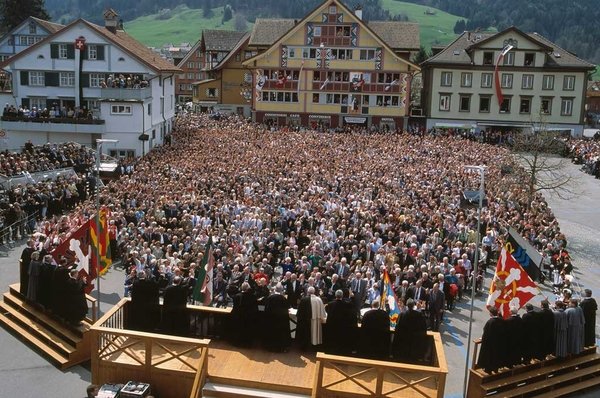

Auffällig viele Herren, nahezu alle sogar, tragen eine Art Schwert, wie man es ebenfalls von historischen Militäruniformen kennt. Anstelle einer Uniform tragen Sie allerdings lediglich einen schlichten Anzug und marschieren auch nicht in Reih und Glied. Ziel der Prozession ist der gesperrte Parkplatz. An dessen Rand ist eine große Tribüne errichtet, ein altmodisch anmutendes Holzpodest am unteren Ende des leicht abschüssigen Platzes erinnert an eine Art mittelalterlichen Hinrichtungsplatz und das große, mittlere Feld des Platzes ist mit Seilen umfriedet wie ein überdimensionaler Boxring. Die Eingänge werden streng bewacht von Herren in historischen Polizeiuniformen. Männer mit glänzenden Schwertern und Frauen werden in den Ring eingelassen während die Prozession zum Holzpodest schreitet und sich die Herren und Damen mit ihren Schwarzen Mänteln darauf positionieren. Schnell wird auch dem ahnungslosesten Touristen klar: Das ist kein Schützenfest, keine Beerdigung und erst recht keine Hinrichtung – das ist die berühmte «direkte Demokratie» der Appenzeller!

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell Innerrhoden gilt neben der Glarner Landsgemeinde als ältestes Relikt der historischen, alten Eidgenossenschaft. Nur in diesen beiden Orten wird der Brauch noch immer, beziehungsweise wieder gelebt. Der feierliche, zeremonielle Charakter der Landsgemeinde soll den Ernst der Sache und dessen historische Bedeutung anmahnen, denn schließlich soll hier die Kantonsregierung gewählt werden sowie über Geschäfte des Kantons und sogar über Änderungen der Kantonsverfassung abgestimmt werden. Vor allem im benachbarten Ausland wird die «direkte Demokratie» der Schweiz oft bewundert. Ob sie allerdings gleich so «direkt» wie im Appenzell sein sollte, ist umstritten, denn die Landsgemeinde hat neben ihrer Vorteile offensichtlich auch Nachteile, die 1997 bereits (per Volksabstimmung) zu ihrer Abschaffung führten. Dennoch wurde sie 2010 (ebenfalls per Volksabstimmung) wieder eingeführt und ihr Ablauf traditionsgemäß - bis auf wenige kleinere Änderungen - erhalten.

Mit blanken Schwertern in den Ring

Wer in Appenzell schon einmal durch die Gassen schlenderte, wird das reichhaltige Angebot traditioneller Appenzeller Handwerkskunst in den Schaufenstern bemerkt haben: Kuhgürtel mit den berühmten Appenzeller Beschlägen, Schmuck aus Gold und Silber, Trachtenaccessoirs und «Schwerter». Sogar im Logo des berühmten Appenzeller Alpenbitters ist ein Herr mit einem solchen unter den Arm geklemmt abgebildet. Es sind genau jene «Schwerter», die jeder Mann bei der Landsgemeinde trägt. Warum sollte man eigentlich damit bewaffnet zur Abstimmung erscheinen? Politische Differenzen werden schließlich auch im Appenzell lediglich mit Worten ausgefochten. Der Grund ist natürlich historischer Natur und der Brauch weltweit einzigartig.

Zur Zeit der ersten Appenzeller Landsgemeinde im 14. Jahrhundert genügte es nicht, durch das bloße Erreichen der Volljährigkeit die Berechtigung zur Mitbestimmung über die Gemeinde zu erhalten. Eine gewisse Kenntnis über die Beziehungen zu auswärtigen Gemeinden und Ländern sowie damit einhergehender Politik war unerlässlich. Die einzigen, die diese Ansprüche erfüllen konnten, waren also Männer, welche die Gemeinde im Dienste an der Waffe mit Leib und Leben verteidigten. Frauen, die daheim für Hof und Familie sorgten, konnten demnach auch keine Kenntnis über das Geschehen hinter dem Gartenzaun haben. Der Besitz eines Schwertes galt dementsprechend als Beweis dafür, dass der Besitzer mit seinem Leben dafür garantiert, nach bestem Wissen und Gewissen einzig dem Wohle der Gemeinde zu dienen, wenn er über deren Schicksal mitbestimmen darf. Das Schwert galt also als «Stimmausweis» und wer keins besaß, durfte auch nicht in den «Ring» und an Abstimmungen teilnehmen. Diese symbolische Bedeutung des Schwertes wurde auch in den folgenden Jahrhunderten beibehalten. Der sogenannte «Landsgemeindedegen» wurde von Generation zu Generation an den ältesten Sohn der Familie weitervererbt. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit bekommen Söhne noch heute von ihrem Vater einen Degen oder ein Bajonett oftmals sogar mit persönlicher Gravur, zum Geburtstag geschenkt. Er ist ein Symbol der Zugehörigkeit und ein Appell an das Gewissen und das Verantwortungsbewusstsein, sich selbst und seinen Mitmenschen gegenüber.

Als die Frauen plötzlich mitmischten, wurde alles anders.

Frauen tragen an der Landsgemeinde keinen Degen. Dürfen sie also nicht abstimmen? Bis zum 17. November 1990 war das tatsächlich der Fall. Nachdem erst im April des Jahres an der Landsgemeinde das Frauenstimmrecht mit überwältigender Mehrheit abgelehnt wurde, beschloss das schweizerische Bundesgericht, der erzkonservativen Übermacht der Appenzeller Männer ein Ende zu bereiten und den Frauen das Stimmrecht, das ihnen zustünde zu gewähren. Ein solches «Machtwort» von ganz oben gefiel nur wenigen Appenzeller Herren. Die Wogen glätteten sich jedoch ziemlich rasch. In Ermangelung eines «Damendegens» wurde seither ein herkömmlicher «Stimmausweis» aus Papier sowohl für Frauen als auch Männer eingeführt. Nur damit erhält man Zutritt in den «Ring» auf den Landsgemeindeplatz. Auf ihren symbolträchtigen Degen wollen die meisten Männer trotzdem auch heute noch nicht verzichten. Ihm soll es schließlich nicht ergehen wie dem guten, alten Brieföffner, der in modernen Zeiten des Fortschritts und der Emails seine Bedeutung weitestgehend verloren hat.

Als Frauen noch nicht stimmberechtigt waren, blieben sie meist einfach daheim, während ihre Männer zur Landsgemeinde gingen. Als der Mann anschließend heimkehrte, brachte er seiner Frau und seinen Kindern ein Geschenk mit: «Landsgemeend-Chrempfli». Diese kleinen, süßen Zuckerteigpasteten mit Nussfüllung gehören zum kulinarischen Erbe der Schweiz und waren immer ein beliebter Snack für die Männer, wenn sich die Landsgemeinde etwas länger hinzog. Bäckereien in Appenzell haben an diesem Tag Hochkonjunktur. Heute müssen sich die Appenzeller Frauen zwar nicht mehr so einfach «abspeisen lassen», der Hunger aller Appenzeller nach den süßen Chrempfli ist dennoch gleich groß wie damals.

Auch unter den eingangs erwähnten Gestalten in langen, schwarzen Mänteln, welche die Prozession zum Landsgemeindeplatz anführen, sind heute gelegentlich Frauen zu sehen. Die schwarzen Mäntel symbolisieren, ähnlich wie bei Richtern und Anwälten im Gerichtssaal, die Neutralität und Vorhebung des Amtes. Die sogenante «Standeskommission», die Kantonsregierung, soll allein dem Wohle des Kantons dienen und verpflichtet sich, persönliche Interessen nicht in ihre Amtstätigkeit einfließen zu lassen. Sie eröffnet und leitet die Landsgemeinde und wird von den anwesenden Stimmberechtigten im Ring gewählt. Am 27. April 2025 wurde sogar erstmals mit Angela Koller eine Frau für das Amt des «Landammans», dem Vorsitz der Kantonsregierung gewählt.

Lob und Kritik am alten System - Eine Frage der Perspektive?

Abstimmungen der Landsgemeinde sind im Gegensatz zu gewöhnlichen Wahlen an der Wahlurne nicht geheim. Durch das Heben der Hand geben die Stimmberechtigten im «Ring» ihre Stimme ab. Kritisiert wird dabei häufig, dass eine Mehrheit lediglich durch grobes Überschlagen der gehobenen Hände festgestellt wird, wobei die nötigen 60% auch optisch eindeutig erkennbar sein sollten. 1997 wurde die Landsgemeinde sogar abgeschafft, weil man den schätzenden Amtsträgern Befangenheit unterstellte. Auch der potentielle Druck aus Nachbarschaft oder Vereinen, dem man bei der offenen Abstimmung ausgesetzt sein könnte, ist kritisch zu betrachten. Auf der anderen Seite könnte er auch dafür sorgen, dass mehr Stimmberechtigte zur Abstimmung erscheinen. Eine Briefwahl ist schließlich nicht möglich. Wer nicht im Ring erscheint, darf auch nicht abstimmen. Gelobt wird hingegen meist, dass unentschlossene Wähler noch vor Ort die Gelegenheit haben, ihr Anliegen oder ihre Fragen vorzutragen, welche daraufhin sofort debattiert werden. Eine Meinungsbildung findet also noch direkt vor Ort statt und beruht nicht ausschließlich auf Medienbeiträgen und Erzählungen anderer Personen. Diese Vorteile der Landsgemeinde führten immerhin dazu, dass sie 2010 wieder eingeführt wurde und im Appenzell ihren alten Stellenwert wiedergefunden hat. Vieles weiß man schließlich erst dann zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Kritik an ihrem System kommt meist nur aus anderen Kantonen. Vor allem Parteien des linken Spektrums kritisieren sie heftig, rechtsgerichtete und konservative Parteien heben sie als das einzig wahre Mittel der Demokratie hervor. Aber bietet diese Betrachtung aus der Ferne den nötigen Überblick, oder gehen dabei zu viele wichtige Details verloren, die man nur im Appenzell wahrnehmen kann? Beweisen diese unterschiedlichen Sichtweisen gar, dass solch urdemokratische Bräuche nur an solch einzigartigen Orten wie dem Appenzell möglich sind, wo die Einwohner noch einen ganz besonderen Bezug dazu haben?