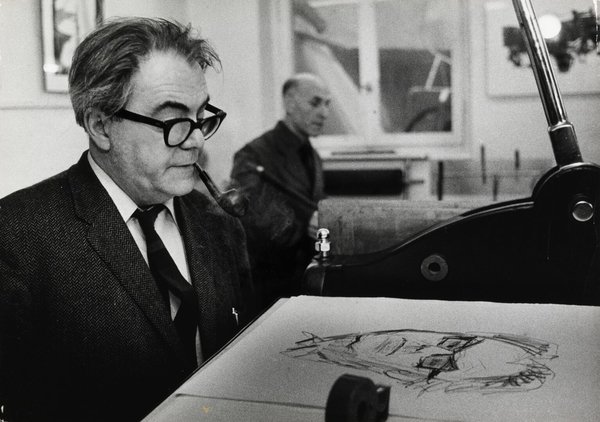

Schweizer Literatur: Max Frisch - Architekt der großen Worte

Max Frisch, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich, gehört zu den prägenden Schriftstellern der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Seine Werke, insbesondere «Andorra» und «Homo Faber», sind fester Bestandteil des deutschen Literaturkanons und werden noch heute in Schulen gelesen. Doch Frischs Arbeit war weit mehr als das Schreiben: Zeit seines Lebens war er hin- und hergerissen zwischen seiner Leidenschaft für die Literatur und der Arbeit als Architekt. Diese Zerrissenheit durchzieht Frischs Werke und verleiht ihnen eine Tiefe, die ihn bis heute unvergessen macht.

Kindheit, Jugend und erste Schreibversuche

Frisch wuchs in Zürich als Sohn eines Architekten und einer Hausfrau auf. Er hatte einen älteren Bruder und eine ältere Halbschwester und besuchte das Realgymnasium in Zürich, wo er bereits erste literarische Experimente wagte. Seine frühen Werke blieben jedoch ohne größeren Erfolg. 1930 schloss er die Matura ab und begann an der Universität Zürich ein Studium der Germanistik mit Nebenfach Forensische Psychologie. Das Nebenfach gewährte ihm Einblicke in die menschliche Psyche, die er später in seinen Werken oft thematisierte, doch Frischs Studium verlief nicht ohne Hürden. Mit Germanistik war er unzufrieden, da es ihm wenig Hilfe für das Schreiben bot. Die Kontakte, die er in dieser Zeit knüpfte, erwiesen sich später allerdings als wertvoll für seine Schriftstellerkarriere. Eine weitere große Herausforderung kam 1932, als sein Vater starb und er gezwungen war, das Studium abzubrechen, um die Familie zu unterstützen. Er arbeitete nun als freier Mitarbeiter für die Neue Zürcher Zeitung, wo er erste Essays und Artikel veröffentlichte. Diese Tätigkeit ermöglichte ihm Reisen nach Budapest, Athen, Istanbul und Rom, was ihm reichlich Einblicke in andere Kulturen und Gesellschaften verschaffte. Währenddessen verfasste er auch privat einige Schriften, die er veröffentlichte. 1935 reiste er zum ersten Mal nach Deutschland, wo er während der Diktatur der Nationalsozialisten problemlos seine Werke publizieren konnte, da diese unpolitisch waren.

Ein Leben zwischen Büro, Büchern, Familie und Militär

In den nächsten Jahren war Frisch jedoch von vielen Selbstzweifeln geplagt und er verbrannte sämtliche Manuskripte, die er bis dato verfasst hatte und beschloss, seinen beruflichen Werdegang neu auszurichten. 1936 erhielt er ein Stipendium und begann ein Architekturstudium an der ETH Zürich, in der Hoffnung, dadurch seinen Lebensunterhalt zu sichern. Seiner Leidenschaft für das Schreiben ging er trotzdem weiter nach. 1938 gewann er den Conrad-Ferdinand-Meyer-Kulturförderpreis und ein üppiges Preisgeld von 3000 Franken, wodurch er neue Motivation fand, neben seinem Architekturstudium weitere Werke zu veröffentlichen. 1940 trat Frisch seine erste Stelle als Architekt an und konnte sich endlich eine eigene Wohnung leisten. 1941 schloss er das Studium als Diplomingenieur ab und eröffnete 1943 sein eigenes Architekturbüro. Zu dieser Zeit heiratete er Gertrud von Meyenburg, mit der er zwei Töchter und einen Sohn bekam.

Neben seinen Tätigkeiten als Archtitekt, Schriftsteller und Familienvater leistete er zwischen 1939 und 1945 auch noch 650 Diensttage im Schweizer Militär. Auch diese Erfahrung verarbeitete Max Frisch in der Zeitschrift «Atlantis» und in seinem Buch «Blätter aus dem Brotsack» (1940). Derzeit berichtete er noch recht unreflektiert über das Militär. Bis 1974 hatte er allerdings genügend Zeit gefunden, seine Meinung über seine Dienstzeit und das Militär zu überdenken. Im «Dienstbüchlein» thematisierte er auch nationalsozialistische Bestrebungen aus manchen Militärkreisen und kritisierte offen die sozialen Missstände in der Armee und Machtmissbrauch einiger Offiziere. 1989 positionierte er sich mit seinem Buch «Schweiz ohne Armee? Ein Palaver» bereits offen als Kritiker der Armee und für die Volksinitiative GSoA («Gruppe für eine Schweiz ohne Armee»), die im November des Jahres per Volksentscheid mit über 69% abgelehnt wurde. Vor allem aus konservativen Kreisen wurde Max Frisch derzeit scharf kritisiert.

Der Durchbruch

Frischs Liebe zum Theater entwickelte sich schon während des Studiums. Er besuchte regelmäßig das Schauspielhaus Zürich und fand damit einen Ort, der ihn mit Gleichgesinnten zusammenbrachte. 1944 bot ihm der Vizedirektor des Schauspielhauses die Möglichkeit, seine eigenen Stücke aufzuführen und bald darauf lernte er den ebenfalls bekannten Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt und den deutschen Autor Bertolt Brecht kennen. In den folgenden Jahren schrieb Frisch unermüdlich an Theaterstücken, Essays und Tagebüchern. Sein Durchbruch als Schriftsteller kam jedoch erst 1954 mit dem Roman «Stiller». Der Erfolg ermöglichte es ihm, sich vollständig der Literatur zu widmen und er gab sein Architekturbüro auf. In den folgenden Jahren reiste er viel, gefördert durch ein Stipendium der Rockefeller-Stiftung, das ihn 1951 und 1952 in die USA und nach Mexiko führte. Diese Erfahrungen verarbeitete er in neuen, tiefgehenden literarischen Werken, in denen Frisch zunehmend gesellschaftspolitische Themen aufgriff.

Krisen und Reflexion bis zum bitteren Ende

In den 1950er Jahren verschärften sich die Spannungen in Frischs Ehe und 1954 trennte er sich von Gertrud. Diese Krise in seinem Privatleben spiegelt sich in vielen seiner Werke wider, die immer wieder seine Auseinandersetzung mit Liebe und Identität thematisieren. In den späten 1950er Jahren feierte Frisch weitere große Erfolge. Sein Theaterstück «Andorra» wurde 1961 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt und thematisiert mit Diskriminierung und Vorurteilen Themen, welche Frisch durch seine Reisen und durch seine Erfahrungen mit der NS-Diktatur beeinflusst hatten. Zeitweise lebte Frisch in Rom, Berlin, Zürich und New York, was sein Werk weiter inspirierte und ihm zu internationaler Anerkennung verhalf. 1968 heiratete er die viel jüngere Studentin Marianne Oellers. Die beiden reisten viel und lebten unter anderem in den USA, wo Frisch Vorlesungen hielt und internationale Kontakte pflegte. Auch diese Beziehung hielt nicht ewig: 1979 trennten sich die beiden, was Frisch erneut in seiner Literatur verarbeitete.

In seinen späteren Lebensjahren beschäftigte sich Frisch zunehmend mit der Vergänglichkeit und dem Tod. Er gründete die Max-Frisch-Stiftung, die seinen Nachlass pflegen sollte. Zudem hielt er Ehrendoktor-Vorträge an verschiedenen Universitäten in den USA. Frisch wurde zunehmend politisch in seinen Werken, wie im oben genannten Buch «Schweiz ohne Armee? Ein Palaver». 1989 wurde bei Frisch unheilbarer Darmkrebs diagnostiziert, woran er am 4. April 1991 in Zürich verstarb. Seine Asche wurde von engen Freunden im Tessin in ein Feuer gestreut.

Das literarische Vermächtnis: Frischs Werk im Wandel der Zeit

Max Frischs literarisches Schaffen war vielseitig. Er schrieb Tagebücher, Erzählungen, Romane und Theaterstücke, die durch autobiografische Elemente und die intensive, philosophische Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens geprägt sind. Die Nachkriegszeit machte ihn auch zum politischen Schriftsteller, der sich kritisch mit der Gesellschaft und besonders mit der Schweiz auseinandersetzte. Sein Erfolg und sein Ansehen waren so wechselhaft wie sein Leben. Heute gilt er als einer der bedeutendsten Schriftsteller Europas, dessen Werke das literarische Erbe der deutschsprachigen Literatur maßgeblich geprägt haben.