Rätoromanisch – die vierte Amtssprache der Schweiz

«Rumantsch - la quarta lingua uffiziala da la Svizra»

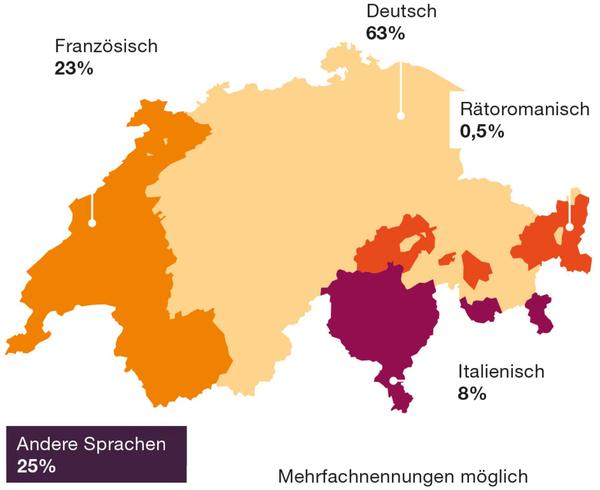

Die Schweiz ist schon ein außergewöhnliches Land. Ziemlich klein, mit einer blühenden Natur und mit der schönsten Alpenkulisse. Trotz seiner geringen Größe beheimatet es vier Sprachen. Dabei sprechen die meisten Schweizer Deutsch, gefolgt von Französisch und Italienisch. Aber offiziell gibt es noch eine vierte Landessprache, die oft vergessen wird. Kein Wunder, denn nur 0,5 bis 0,6% der Schweizer sprechen sie und das ausschließlich im Kanton Graubünden. Gemeint ist Rätoromanisch, was eher ein Oberbegriff für drei Sprachen ist, wovon zwei nur in Italien gesprochen werden. Die dritte rätoromanische Sprache wird in der Schweiz gesprochen und «Bündnerromanisch» genannt, oder von den Schweizern meist nur vereinfacht «Romanisch».

Die Geschichte des Bündnerromanischen

«L'istorgia dal rumantsch grischun»

Das Bündnerromanische hat eine über tausendjährige Geschichte. Im heutigen Verbreitungsgebiet der Sprache lebten ursprünglich Kelten und die Räter, nach welchen die rätoromanischen Sprachen dieser Region heute benannt sind. Von der ursprünglichen Sprache der Räter ist wenig überliefert.

Im Jahr 15 v. Chr. eroberten die Römer das Gebiet und ersetzten die Sprachen der Räter durch Latein. Nur vereinzelte, rätische Wörter konnten sich gegen die römische Besatzungsmacht durchsetzen. Bemerkenswert ist hierbei, dass die rätischen Wörter meist Natur- und Landschaftsbezeichnungen waren.

Nach dem Zerfall des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert n. Chr. blieb der alpine Teil der Provinz «Raetia» weiterhin politisch und kulturell den römischen Restprovinzen verbunden. Ab dem 8. und 9. Jahrhundert wuchsen schließlich die alemannischen Spracheinflüsse in der Region. Während der Herrschaft der Franken und der Schwaben über die Provinz «Churrätien» wurde Romanisch nur noch als «Bauernsprache» verachtet und immer weiter verdrängt. In den übrigen Gebieten der alten, römischen Provinz «Raetia», wie den Kantonen Glarus und St. Gallen, findet man nur noch einige Ortsnamen (z.B. Näfels, Mollis) und Lehnwörter, die dem Romanischen entstammen.

Eine einheitliche Schrift

«D'ina scrittira unifitgada»

Den ersten, geschriebenen romanischen Text, eine aus dem Lateinischen übersetzte Predigt, gab es erst 1527. Jedes Tal der Region hatte jedoch bereits einen, oder gar mehrere Dialekte entwickelt, was eine einheitliche Schriftsprache enorm erschwerte. Heute unterscheidet man zwischen sechs Hauptdialekten:

- Surselvisch

- Sutselvisch

- Surmeirisch

- Oberengadinisch

- Unterengadinisch

- Jauer

In der Schweiz bezeichnet man die verschriftlichten Dialekte als Idiome.

Um jedoch zumindest eine einheitliche Sprache im Schriftverkehr zu haben, entwickelte man eine einheitliche Schriftsprache aus allen bündnerromanischen Idiomen. An die Umsetzung machte sich der Linguist Heinrich Schmid. Dabei ging er nach dem Mehrheitsprinzip vor: Wörter, die bei den meisten Idiomen gleich geschrieben wurden, wurden in die Einheitsschrift übernommen. Diese nannte er schlicht «Rumantsch Grischun» (dt.: Bündnerromanisch). Diese Schriftsprache wurde 1982 offiziell eingeführt und ist seit 2001 neben Deutsch offizielle Amtsschriftsprache des Kantons Graubündens. Sie ist jedoch umstritten und wird von einigen als zu «künstlich» angesehen, weil sie praktisch niemand im romanischen Sprachraum mündlich verwendet. Gesprochen hört man sie nur im Rundfunk und in der Politik, beispielsweise im Bundeshaus, wo Abstimmungen in alle vier Amtssprachen der Schweiz übersetzt werden.

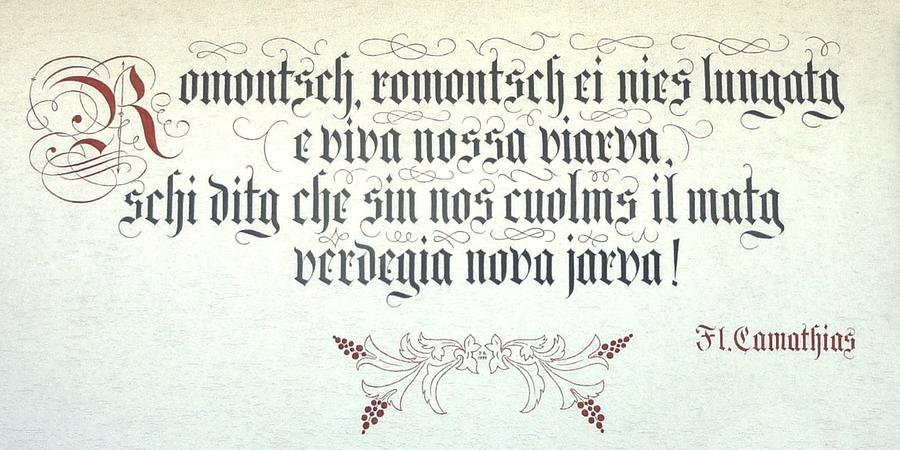

«Romanisch, Romanisch ist unsere Sprache

«Romanisch, Romanisch ist unsere Sprache

und wird weiterleben,

solange auf unseren Bergen im Mai

neues Grün wächst!»

Eine gefährdete Sprache

«D'ina lingua periclitada»

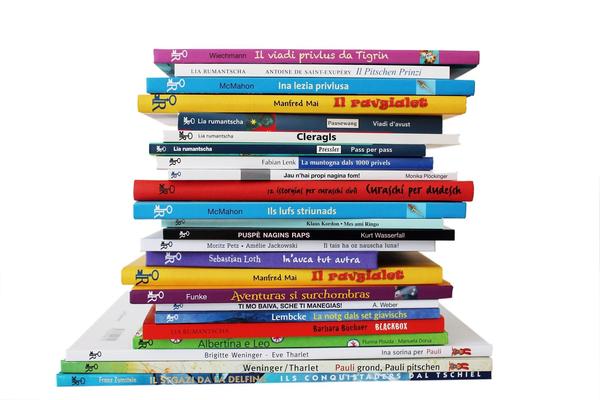

Leider sprechen immer weniger Menschen Rätoromanisch. Die Gründe hierfür findet man darin, dass sich Deutsch zunehmend durchsetzt und die meisten Romanischsprachigen ohnehin zweisprachig sind und Deutsch bei den häufigen Kontakten außerhalb des Sprachraums bevorzugt wird. Ein weiterer Grund ist auch, dass der größte Teil der jüngeren Generation aus den ländlichen, romanischen Tälern abwandert und in größeren Städten kaum Rätoromanisch gesprochen wird. Es gibt aber einige Projekte und Vereine, wie das eigene Sprachförderungsinstitut «Lia Rumantscha», das sich für die Erhaltung der Sprache einsetzt. Zudem wird der Wortschatz seit 1938 in einem vierbändigen Wörterbuch, dem «Dicziunari Rumantsch Grischun» dokumentiert und ständig in neuen Auflagen aktualisiert. Zur frühen Sprachförderung gibt es rätoromanischen Schulunterricht im Kanton Graubünden. Lehrmittel in rätoromanischer Sprache gibt es ausreichend. Außerhalb Graubündens gibt es in Zürich und Freiburg sogar die Möglichkeit, Rätoromanisch zu studieren.

Medien auf Rätoromanisch

«Medias en rumantsch»

Der größte Verein der Schweiz für elektronische Medien, das Medienhaus SRG SSR, bietet auf jeder Amtssprache der Schweiz ein eigenes Fernseh- und Radioprogramm. Für die deutschsprachige Schweiz den Sender SRF, für die französischsprachige RTS, für die italienischsprachige RTI und für den rätoromanischen Sprachraum das RTR, das «Radiotelevisiun Svizra Rumantscha». Das Radioprogramm sendet bereits seit 1925 Musik, Nachrichten und Sport auf Rätoromanisch. Dieses Radio hören zwei Drittel der rätoromanischen Bevölkerung. Die erste Fernsehsendung in der Sprache erschien 1963. Das «Televisiun Rumantscha» schaltet seine Beiträge zu bestimmten Uhrzeiten auf dem Fernsehsender SRF1 mit deutschem Untertitel. Auch die Onlinepräsenz des RTR ist auf Rätoromanisch gestaltet. Zum gegenseitigen Sprachverständnis erklärt auch das SRF seinem deutschsprachigen Publikum die rätoromanische Sprache in einigen unterhaltsamen und lehrreichen Beiträgen, die auch auf Youtube veröffentlicht werden.