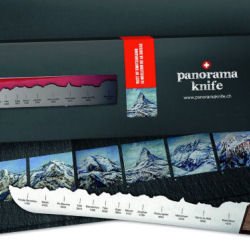

Troggen, Tarot und Jass - 300 Jahre Nervenkitzel und Spaß beim Spieleabend

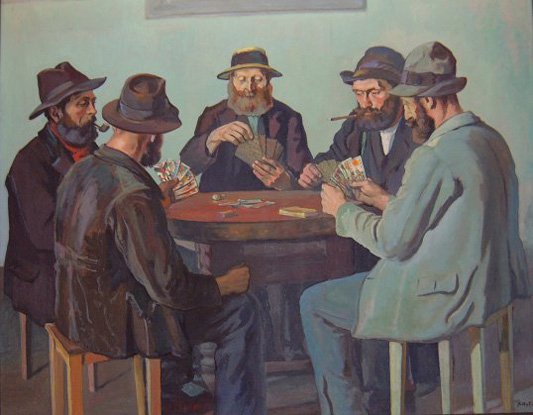

Während in Deutschland klassische Kartenspiele wie Skat oder Doppelkopf beinahe vom Aussterben bedroht sind und als reine «Altherrenstammtischspiele» abgetan werden, erleben die Kartenspiele der Schweizer geradezu eine Renaissance. «Jass» wird überall und von allen Altersklassen gespielt: Im Alterssitz, in der Dorfbeiz und angesagten Studentenlokalen - sogar die Kleinen in der Kita lernen schon das spannende Spiel, das schon vor über 200 Jahren die Schweiz in seinen Bann zog. Der «Samschtig Jass» ist seit 1968 die erfolgreichste TV-Sendung der Schweiz und feierte kürzlich seine 1000. Ausgabe. Die halbe Nation fiebert jeden zweiten Samstagabend am Bildschirm mit und schaut den Kandidaten beim Kartenspiel zu. Was zunächst recht langweilig klingt, sieht doch wieder ganz anders aus, wenn man das Spiel erst erlent hat. Und so ganz nebenbei entdeckt man auch noch ein weiteres Kartenspiel, das einem zwar recht bekannt und mysteriös erscheint, welches aber bis vor wenigen Jahren noch völlig vergessen schien. Nachdem es vom Jass weitgehend verdrängt wurde, wird nun auch immer mehr das «Troggen» mit Tarotkarten gespielt. Wie kam die Schweiz an solch spannende Kartenspiele und lohnt es sich, sie auszuprobieren?

Die ganze Schweiz im Kartenfieber

Im 17. Jahrhundert forderte die Reformation den Frieden innerhalb der alten Eidgenossenschaft heraus. Politische Konflikte zwischen katholischen und reformierten Ortschaften gipfelten 1656 und erneut im Jahr 1712 in blutigen Schlachten bei Villmergen im Aargau, den sogenannten «Villmergerkriegen». Volk und Aristokraten waren der Kriegereien und Pestausbrüche überdrüssig. Aufklärung und Humanismus spiegelten das Verlangen der Menschen wider, die Welt zu verstehen. Besonders Kunst, Musik und gesellschaftliche Anlässe als Ablenkung vom dunklen Alltagsleben prägten im 18. Jahrhundert das Zeitalter des Barock. Dekadente Lebensweisen und Mode aus Norditalien verbreiteten sich in den Adelshäusern ganz Europas. Zu dieser Zeit waren Schweizer Söldner bei europäischen Streitmächten bereits heißbegehrt. Obwohl sie zwar häufig unter ernsthaftem Heimweh, dem sogenannten «morbus helveticus» litten, erwiesen sie sich doch zuverlässige und robuste Krieger. Im Dienste Frankreichs stehende Schweizer Söldner entdeckten dort einen neuen Zeitvertreib: Ein Kartenspiel, das bereits um 1425 in Norditalien, vermutlich am Hof der Visconti in Bologna entwickelt wurde. Selbstverständlich brachten die Schweizer es mit in die Heimat. Die Nordschweiz, vor allem die Region um Solothurn, Olten und Basel, war ein regelrechtes Drehkreuz für Truppenbewegungen und Söldner. Der pfiffige Drucker Franz Joseph Heri bemerkte in Solothurn die große Nachfrage der Soldaten nach diesem seltenen Kartenspiel und produzierte bereits 1718 eine eigens entworfene Ausgabe, die dem mitgebrachten Spiel der Soldaten stark ähnelte. Fortan spielten Soldaten mit Bürgern in Wirtshäusern um Geld, brachten das Spiel selbst in die abgelegensten Täler der Schweiz mit und wo auch immer jemand ein paar Goldmünzen dabei gewann, musste er sich davon ein eigenes Spiel kaufen. In Solothurn siedelten sich inzwischen zahlreiche Spielkartendruckereien an. Auch in anderen Orten der Schweiz produzierten vereinzelt Druckereien das begehrte Spiel, dessen kunstvolle Kartenmotive auch dem kunstbegeisterten Adel in seinen Lustschlössern sehr zusagte. Einfach überall wurde das «Spiel des Jahres 1718» gespielt: In der Nordschweiz nannte man es «Troggen», im Wallis «Troggu», im romanischen Graubünden nannte man es wie in Italien «Troccas» und in der Romandie kannte man es unter dem französischen Originaltitel, «Taraux».

Wenn aus Spaß Ernst wird

Die Stadtregierungen registrierten zwischen all der Freude, die das Spiel den Menschen bereitete, allerdings auch dessen ernsthafte Schattenseite. Erstmals trat das Phänomen der Spielsucht in Erscheinung und ganze Familien wurden von ihren Vätern quasi «spielerisch» in den Ruin getrieben. Auch das Wahrsagen mit Spielkarten wurde zur großen Mode. Scharlatane und so manche arme Frau, deren Mann beim Spiel kein Glück hatte, nutzten die Neugier und den Aberglauben der Menschen aus und zogen ihnen Taler um Taler aus der Tasche. Solothurn versuchte den Spieltrieb des Volkes schließlich zu bremsen. Geldeinsätze wurden limitiert und nächtliche Spiele verboten. Einfache Bürger wurden bei Verstößen in den Kerker geworfen, während die oberen Gesellschaftsschichten meist mit einer geringen Geldstrafe davonkamen. Wahrsager und Kartenleger brachten sich allerdings in enorme Gefahr. Seit der Einführung des «Hexenhammers» im Jahr 1486, konnte jeder, der sich mit Wahrsagerei und Zauberei in Verbindung brachte, oder selbst wer einfach nur anderen unlieb war, als Hexe verurteilt und hingerichtet werden. Dennoch fielen Urteile gegen Kartenlegerinnen meist überraschend harmlos aus. So dokumentierte Solothurn bereits im Mai 1643: «Maria Magdalena Weltzin, des Schultheissen Tochter von Meyenen, Seidenstickerin und Wahrsagerin, soll im Wirtshaus zu Neuendorf Zaubereien betrieben haben. Sie wurde mit Eid von Stadt und Land verwiesen.» Das letzte Todesurteil gegen eine angebliche «Hexe» wurde in der Schweiz allerdings erst 1782 in Glarus vollstreckt.

Vom «Troggen» zum «Tarot»

Esotherik und Okkultismus waren ebenfalls eine Mode im Barock. Die mysteriösen Bilder der Kartenspiele inspirierten viele zu esotherischen Fantasien und eigneten sich damit hervorragend zur Wahrsagerei. Die Wissenschaft steckte derzeit noch in ganz kleinen Kinderschuhen, doch die Menschen wollten Antworten auf ihre Fragen. Viele aufklärerische Bewegungen entstanden, die auf unterschiedliche Arten philosophierten oder forschten. Darunter auch die Freimaurer, die sich 1717 als humanistische Gemeinschaft in London gründeten. Im Laufe der Jahre wurden überall in Europa Freimaurerlogen gegründet, auch in der Schweiz. Ihre geheimen Treffen und Rituale sorgten für abenteuerlich okkulte Legendenbildungen über den «Geheimbund». Tatsächlich ließen sich auch Freimaurer wie der Schweizer Oswald Wirth von den Motiven des Spiels inspirieren. 1889 bringt er ein eigens entworfenes Spiel auf den Markt, in dessen Bildern er viele freimaurerische Symbole einarbeitete und viel Freiraum für Interpretationen schafft. Okkultistische und spirituelle Bewegungen hegen bis heute ein großes Interesse an solchen «Tarot-Karten». 1909 schuf A. E. Waite (ebenfalls Freimaurer) ein weiteres Tarot, welches heute als das weltweit berühmteste gilt. 1969 folgte der Okkultist Aleister Crowley mit seinem Tarot dem spirituellen Interesse der Hippie-Bewegung. Das ursprünglich einfache «Troggen» als reines Kartenspiel war zu diesem Zeitpunkt bereits in völlige Vergessenheit geraten und seine Nachfolger dienten als Tarot lediglich der Wahrsagerei oder zumindest der «Bewusstseinserweiterung».

Kleiner, einfacher, billiger - das Erfolgsmodell «Jass»

Während Tarotkarten zunehmend für spirituelle Zwecke verwendet wurden, sorgte ein neues Kartenspiel in der Schweiz für Furore. Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts brachten es ebenfalls Schweizer Söldner aus den Niederlanden in ihre Heimat. Namensgebend war der niederländische Begriff für die stärkste Karte im Spiel: «Jas», der Trumpfbube. Im Gegensatz zum Troggen mit seinen 78 Karten wird Jass praktischerweise nur mit 36 Karten gespielt. Damit ist es billiger zu produzieren und auf dem Markt deutlich günstiger. Das Spielprinzip ist hingegen sehr ähnlich. Während das «1JJ Swiss Tarot» aus vier Farben zu je 14 Karten, 21 zusätzlichen Trümpfen («Troggen») sowie dem Narren (eine Art Joker) besteht, gibt es im Jass nur vier Farben zu je 9 Karten, von welchen eine Farbe zu Beginn einer Runde als Trumpf frei gewählt werden kann. Folglich setzte sich schweizweit das Jassen in Windeseile gegen das teurere und etwas kompliziertere Troggen durch. In der Westschweiz, dem Tessin, Graubünden, Schaffhausen und dem Thurgau spielt man noch heute mit französischen Piquet-Karten, in der Zentralschweiz, St. Gallen, Zürich und dem Appenzell mit klassischen, deutschschweizer Karten.

«Totgeglaubte leben länger!»

In den letzten Jahrzehnten zeigten die neuen Generationen immer weniger Interesse an alten Kartenspielen, die schon ihre Großväter und Urgroßväter stumperauchend am Stammtisch in der Stammbeiz mit Ehrgeiz und Verbissenheit spielten. Ein «Spiel des Jahres» folgte auf das nächste und Computer und Videogames fesselten den Nachwuchs an die Bildschirme. Das Spiel von Angesicht zu Angesicht mit Freunden war beinahe schon «out» - auch das Jassen. Doch inzwischen scheint das Image des «Beizenspiels» vom Nachwuchs selbst entstaubt worden zu sein. Genau die Generation, die noch vor 15 Jahren in der Kita das Jassen mit kindgerechten Globi-Jasskarten gelernt hat, veranstaltet heute in Studentenbeizen wie dem «Buffet Nord» in Bern oder dem «Roter Delfin» in Zürich auf moderne Art Jassturniere. Jassen ist wieder «in»! Damit kein Mitspieler herkunftsbedingt einen Vor- oder Nachteil beim Spiel mit französischen oder deutschschweizer Karten hat, wird mancherorts sogar mit «Moitié-Moitié-Karten», also mit beiden Arten gemischt gespielt.

Bei aller Begeisterung und Bekanntheit durch das Fernsehen schaffte es das Jassen allerdings nicht, wie sein Vorgängerspiel bis in die abgelegensten Täler der Schweiz vorzudringen. Historiker des Museum Blumenstein in Solothurn versuchten vor einigen Jahren, die alten Spielregeln des Troggen zu rekonstruieren. Bei ihren Recherchen machten sie eine großartige Entdeckung: Eine Handvoll abgelegener Dörfer, tief in den Alpen, spielt noch heute Varianten des Troggen. Im Wallis spielt man «Troggu» oder «Tappu» in Visperterminen und Grächen sowie im Goms. In Graubünden ist das «Troccas» in Surselva eine besonders spannende Variante, bei welcher sich die Spieler eines Teams mit einer Art rätoromanischen Geheimsprache über die Karten informieren, die sie gerade auf der Hand haben. Dort sind auch die Trumpfkarten auf Rätoromanisch beschriftet. Der Spieltisch ist wie beim Jass mit einem kartenschonenden Jassteppich gedeckt. Der Punktestand wird allerdings nicht auf einer Kreidetafel notiert. Wie beim Roulette oder Poker wird um einen Einsatz in Form von Jetons gespielt. Wer am Ende die meisten hat, hat gewonnen. Mit Hilfe dieser Spielvarianten gelang es den Historikern aus Solothurn tatsächlich, die alten Spielregeln des «Troggen» zu rekonstruieren. Im Rahmen einer Ausstellung über das alte Spiel, das vor 300 Jahren die Schweiz eroberte, entwickelten sie sogar eine Online-Version mit Tutorial für Neugierige und veranstalteten Spieleabende im historischen Barock-Schloss Blumenstein, ganz stilecht bei Kerzenschein. Die Ausstellung, das Online-Spiel und die Spieleabende im Schloss waren so erfolgreich, dass sie nicht nur dauerhaft fortgesetzt, sondern sogar auf Schloss Jegenstorf bei Bern erweitert wurden.

Sowohl beim Jass als auch beim Troggen sind Spannung, Nervenkitzel und Spaß garantiert. Die Freude, wenn eine Strategie aufgeht, ist gleichgroß wie der Frust, wenn der Gegner eine bessere hat. Beide Spiele werden sicher nicht in Vergessenheit geraten. Viel mehr ist es die Zeit, die beim Spielen in Vergessenheit gerät!